MEMORANDUM−陶房雑記帳−2011年9月

■土練り機と墨汁

私は慢性腰痛症をもっているので土練りは結構大変な作業です。それでも自分で腰を入れて運動のつもりで土を練っています。私の作品はこの20年ほどは業者から取り寄せた3種類の土(荒め白土・微粒白土・赤土)を同比率でブレンドして使っています。もちろん土の産地も一定です。作るものを決めてから土を練り(ブレンドし)、練りながら作品の出来上がりをイメージします。

同じ陶芸をしている友人のZさんが“土練り機は便利でよいよ”、と言ってくれるのですが、私は土を練る段階から作陶姿勢を整えるようにして、それが重要な製作過程だと思っていますので、土練り機を買うつもりはありません。何かわかりませんが土練り機を使うことにより失ってしまうものがあるような気がするのです。

書道の世界でも、今は墨汁を硯のうえに数滴落とせば墨を磨る必要もなく便利なのですが、小学校の頃、書道の時間に“墨を磨っている間に心を整えるのですよ”、と先生に言われたことを何となく覚えています。

いま小学校の書道の時間にはどうしているのかと思い、小学生を持つお母さんに聞いたところ、“学校の書道の時間は45分なので墨をする時間を節約するために墨汁を使っています”、というような返事でした。どうやら町の書道教室などでも墨汁で教えているところが多いようです。

墨汁が入っているプラスチックボトルから15秒で墨汁を注ぐよりも、硯を出して水を注いで墨で磨るのにたとえ15分かかったとしても、その時間は貴重な勉強のような気がするのですが・・・。

私には“便利になって失っているものがあるのでは・・・”と思えるのです。時間がかかるけれど遠回りすることによって見えてくる景色もある。土練り機と墨汁以外にも、便利になったことにより、“何か”を失っているものが日常生活のなかで多いのではないかという気がします。

付記:私の場合は、陶壁や大物オブジェなど一度に大量の粘土を使う作品は作っていません。ほとんどの粘土は2〜3kgの量で練っていますので腰への負担も少なく問題ないのですが・・・。大型作品となると土練機が欲しくなるような気がします。(2011.9.10)

高倉陶房の土練り場→

■濱田庄司スタイル展

濱田庄司スタイル展(新橋・汐留ミュージアム)を観てきました。

私は若い頃に栃木県宇都宮市に住んでいたこともあるので、近くの益子には何度か訪問し、濱田庄司さんの作品もいくつか観賞したことはあるのですが、今回改めて濱田庄司さんを勉強することができました。まずはここで濱田庄司さんのプロフィールを整理しておきます。

1894年、現在の川崎市溝の口に生まれる。幼いころから画才に優れ、学業も優秀で、中学校へ進むころにはすでに工芸の道に進むことを決意、板谷波山の指導を得るべく東京高等工業学校(現在の東京工業大学)に進学する。東京工業大学窯業科で板谷波山に師事し、河井寛次郎に出会う。1916年京都市陶磁器試験所に入所、富本憲吉と交流が始まる。1918年河井と沖縄を旅行、壺屋の窯場を見学。バーナード・リーチと交流が始まる。1920年初めて益子を訪問、その後バーナード・リーチと共に渡英。セント・アイヴィスに滞在し作陶を続ける。1924年帰国。1925年には柳宗悦・河井寛次郎とともに「民衆の工芸」を略した「民芸」という言葉を生み民芸運動を展開してゆく。1930年に益子に移住。「京都で道を見つけ、英国で始まり、沖縄で学び、益子で育った」、と自身の陶芸人生を語っている。1955年重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定される、1968年文化勲章受賞。1978年没。

以上のように、偉大な陶芸家が若い頃から志を定め、修行を重ね、旅を重ね、多くの陶芸家と交流し、切磋琢磨し、海外にも視野を広げ、新しいものに挑戦していたことがわかります。英国ではスリップウエア―(泥漿状の化粧土で文様を描き出し、独自の鉛釉をかけて焼く伝統的な技法・古くは古代ギリシャの陶器などにも使われている)の研究や実践などをしていたようです。

今回の企画展は、濱田庄司さんの作品のみならず、多くのコレクションや生前使っておられた家具や作務衣・ネクタイなどの衣料も展示されて、そのライフスタイルが伺える親しみにあるものでした。そして常に研究熱心で新しい表現方法に取り組んでいた陶芸家の姿勢がうかがえました。

今回の企画展は、濱田庄司さんの作品のみならず、多くのコレクションや生前使っておられた家具や作務衣・ネクタイなどの衣料も展示されて、そのライフスタイルが伺える親しみにあるものでした。そして常に研究熱心で新しい表現方法に取り組んでいた陶芸家の姿勢がうかがえました。

わが家の益子焼の壺→

今まで何となく“益子焼の濱田庄司”というイメージで通り過ごしてきた人を、ゆっくりと観察できる良い機会となりました。作風は極めて日本的ですが、“世界で活躍したモダンな濱田庄司”というイメージになりました。(2011.9.10)

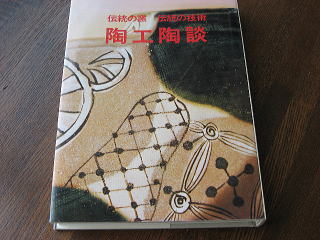

■陶工陶談

私の陶芸はほとんど独学ですので陶芸を始めた頃には関連の本をいろいろと買ってずいぶん読みました。技術的な専門書(ろくろ成形・絵付け・窯焼き・釉薬の調合など)や陶芸に関する歴史書・随筆などなど。

最近幾つかの本を読み直してみると最初に読んだころには気がつかなかった貴重な情報が随所にあって、改めて感心し面白く読み直しています。

「陶工陶談(光芸出版)」(昭和49年初版発行)という本もそのひとつです。この本は著名な陶芸家たち17名が、自分の得意な分野と作品に関して技術的な解説を含め作陶姿勢などを語っている本です。

単なる解説書ではなく、昭和の時代に日本の陶芸界を背負ってきた著名な陶芸家たちがそれぞれの技術開発の経緯や苦労ばなしを述べて、更にその中に作陶哲学が散りばめられているという構成で、読んでいると陶芸家たちの個性が伝わってくる本です。

例えば、十三代柿右衛門さん(有田)の伝統を継ぐ苦労、中里太郎右衛門さん(唐津)の叩き技法の話し、上田直方さん(信楽)の窯の焚き方、三浦小平二さんの青磁への挑戦、などなど。一流のプロたちの作陶苦労ばなしが臨場感をもって、実践的に学べる本です。

河村又次郎さん(鎌倉・基中窯、河村喜史さんのお父さん)の茶碗作りの難しさ・・・“茶碗は誰でも簡単に作れる、作るのは易しいが美味しく茶を飲める茶碗を作るのは難しい。掌に入れたとき、あぐらをかいて威張ってもの言っているような茶碗では、口にあてる気がしない”・・・も面白い話しでした。

私も陶芸を始めて30年になろうとしていますが、最初に読んだときには気が付かなかったことで、今になって“なるほど”と納得するような表現が随所にあります。

一流の人の言葉(書いたもの)は、読む側もある程度のレベルにならないとその真意を理解しにくいものだなと改めて思います。

一流の人の言葉(書いたもの)は、読む側もある程度のレベルにならないとその真意を理解しにくいものだなと改めて思います。

陶芸の専門書でなくても、文学でも他のジャンルの本でも若いころに一度読んだだけで“読んだつもり”になっている本が多いのではないかと思っています。もう一度読み直せば最初に読んだときにはなかった新たな発見・新たな感激があるものと思います。

(2011.8.30)

■安南焼の蜻蛉(とんぼ)

だいぶ前のことですが、娘がベトナムに旅行して土産に安南焼の茶碗を買ってきてくれました。素朴な青い蜻蛉の図柄が気に入って毎日ご飯茶碗として使っています。ベトナム北部の中国との国境近くにある安南焼は、焼き物を製作しているバチャン村の名前をとってバチャン焼きとも呼ばれています。

中国景徳鎮で花開いた青花・青華(染付け)は、南に渡ってベトナム安南染付に、北に渡って朝鮮半島の李朝染付に、更には日本の伊万里にも影響しているといわれています。焼き物の「青の旅」は多くのロマンを含んでいます。

昨年来「青」に拘っている私としては、まずは自分の手で作ってみたいと思い、安南焼の「青い蜻蛉」を再現してみました。

古くから茶人に珍重されたもののひとつに「安南絞り手茶碗」があって、これに蜻蛉の文様が特徴的に描かれています。「絞り手」というのは安南焼きの呉須(コバルト)の文様が高火度で焼かれてにじんで、藍染めの絞りに似ていることからこの名前が生まれたようです。使われている釉薬は灰分が多いため染付けなどの絵柄が流れやすく、その流れかかった雰囲気が面白く茶人に好まれ、「釉が泣く」というような表現もされているようです。

安南焼の釉薬は私の陶房で使っている「おふけ」という釉薬に似ています。お皿の表面などにおふけ釉を厚めに掛けると細かい水色の貫入(ひび割れ)ができて、涼しい雰囲気の焼き上がりとなり夏の菓子器などに好んで使われています。

ベトナムで(安南焼の)蜻蛉の図柄がどういう意味を持つのか、調べてみましたが良くわかりません。蜻蛉は小さな飛ぶ龍。東洋では、「龍」を神秘な力を持つ神に例えたりしているので、割合「幸福な」イメージがあるものと思われます。

日本では蜻蛉を「かげろう」と読んだり、秋津(あきつ)と書くこともあり、多くの歌や詩などにも扱われ比較的“はかない・ロマンチックな”イメージの虫になります。童謡「あかとんぼ」を聞くだけで何となく昔懐かしい感傷的な気分になります。

日本では蜻蛉を「かげろう」と読んだり、秋津(あきつ)と書くこともあり、多くの歌や詩などにも扱われ比較的“はかない・ロマンチックな”イメージの虫になります。童謡「あかとんぼ」を聞くだけで何となく昔懐かしい感傷的な気分になります。

一方、「飛龍虫」とか「勝ち虫」とか書かれることもあるようで、すばやく飛びまわり害虫を捕食し攻撃的、前進するのみで後退しないので、特に戦国時代の武士たちには縁起の良い虫として扱われてきたようです。(2011.8.30)

↑安南焼(左)と私の蜻蛉

神奈川県藤沢市高倉815-2

(小田急線長後駅東口徒歩7分)