MEMORANDUM-陶房雑記帳-2014年1月

■火鉢と炭入れ

わが家の玄関には年中陶製の火鉢が置いてあります。暑い夏の間にはほこりをかぶって遊んでいるのですが、寒い冬になると火鉢の傍らに炭入れを置いて昔ながらの暖房器具になります。

火鉢は私の生家で永年使っていたものを貰ってきたもの、炭入れは私が数年前に作ったものです。この火鉢はエアコンもストーブもなかった昔(明治―大正―昭和初期)から私の先祖に使われ重宝してきたものだと思います。磁器質の粘土で成形し呉須で唐草文様と羽子板が描かれているごく普通の火鉢です。

火鉢は最近では骨董屋かよほどの旧家でしか見られなくなって、実際に冬の風物として炭火を入れて使うというような習慣はほとんどなくなってしまいました。

しかし、わが家の玄関スペースは部屋の暖房が行き届かなくて寒いので、冬になってお客さんなどがあるときだけ炭火を入れて暖めています。

この年末年始、子供たちが孫を連れてきたので久しぶりに火鉢に炭火を入れました。夜寝るときには赤々と輝いている炭火に灰をかけておくと翌朝まで火が消えないで残っていて、炭を足すとまた翌日暖かくなります。このようにして玄関から廊下スペースにかけて思いのほか暖かくなり結構役立つものです。

この年末年始、子供たちが孫を連れてきたので久しぶりに火鉢に炭火を入れました。夜寝るときには赤々と輝いている炭火に灰をかけておくと翌朝まで火が消えないで残っていて、炭を足すとまた翌日暖かくなります。このようにして玄関から廊下スペースにかけて思いのほか暖かくなり結構役立つものです。

火鉢に火が入ると風情もあり気分的にも温かい雰囲気になります。赤く火が付いた炭火に手をかざしてじっと眺めていると何となく穏やかな気持ちになります。幼かった頃に炭火の掘りこたつを家族で囲んで団らんしラジオを聴いた懐かしい思い出も湧いてきます。

火鉢は14世紀から16世紀にかけて大和地方で作られた瓦質系の奈良火鉢が日本におけるルーツのようですが、江戸時代には瀬戸や常滑で茶器(湯を沸かすための土風炉)としても発達していたようです。

この火鉢は何処で作られたのだろう、と思いながら数年前に旅した景徳鎮で火鉢より大きな風呂桶のような鉢を轆轤を使ってわずか数分で形造っていた陶工たちの姿を思い出したりしています。

炭入れはお茶席などでも使えるように私が炭化焼きで製作したものですが、形がシンプルで気に入っています。(2014.1.16)

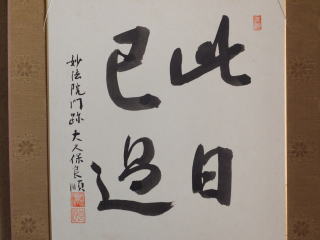

■「此日已過」

わが家に「此日已過」(この日すでに過ぎたり)という茶掛けの書があります。

京都三十三間堂本坊・妙法院門跡の名誉門主大久保良順さん(故人)の筆によるものです。

調べるとこの言葉は「妙法院日次記」の中にあるようです。

妙法院日次記とは、天台宗の名刹である京都妙法院の坊官が元禄七年(1694年)から明治九年(1876年)まで約二百年にわたって書き継いできた同寺の記録です。記録の内容は寺のできごとや歴史だけにとどまらず、朝廷・公家・京都所司代・町奉行などの動静や、京都の庶民生活、学問・芸術、天変・天災など広汎な内容を含んでいるとのこと。

「此日已過」(この日はすでに過ぎてしまった)という何の変哲も無い言葉ですが、高僧がどのような意図を持ってこの言葉を書かれたのか?

「此日已過」(この日はすでに過ぎてしまった)という何の変哲も無い言葉ですが、高僧がどのような意図を持ってこの言葉を書かれたのか?

実は大久保良順さんは私の義理の兄にあたる方で生前何度かお目にかかったことがあるのですが、今となってはこの言葉の意味を伺うこともできません。凡人の私が勝手に解釈すると・・・。

今日もいろいろとあったが無事に過ぎてゆく。

明日は今日より更に良い日でありますように。

穏やかな気持ちで今日も過ぎてゆくと思えるように、その日その日を大切に。

というような意味ではないかと思っています。

似たような言葉に、「日日是好日」(にちにちこれこうじつ)というのがありますが、「此日已過」のほうがより自然な表現であると思います。

地球上ではいくつかの自然災害もあり、いまだに平穏無事な毎日を送り難い人々も多いと思いますが、今年こそより無事で穏やかな毎日を過せますようにと願っています。

今年も新年を迎え近くの神社に参拝し雑煮を食べて平凡な日々がスタートしていますが、着実に一日一日と過ぎてゆきます。

健康に留意しつつ、“今日もより良い作品つくりに向けて一日を過すことができた”と実感できるような日々にしたいと思っています。(2014.1.2)

神奈川県藤沢市高倉815-2

(小田急線長後駅東口徒歩7分)