MEMORANDUM-陶房雑記帳-2015年12月

■2015年師走

2015年も残り少なくなりました。今年最後の窯焼きをしています。12月13日朝7時、薄曇り。夜中の2時に点火した窯内の温度はまだ450℃。

温度調節(バーナーから出る炎の調節)をしながら焼成記録をめくると今年は合計8回の本焼きをしています。現在の窯を2001年に設置してから15年になりますが累計154回目の窯焼きです。ほぼ一か月に一回のペースで本焼きをしてきたことになるのですが、今年は昨年末の入院~退院などもあり8回とペースダウンしてしまいました。しかし、量より質。作品の内容は少しずつ目標に近づいているかなと思っています。

今年6月には恒例の藤沢三田会アート展に出展しました。出展作品は、私の作陶テーマのひとつである“古代オリエントの青い陶”です。紀元前に創られた“古代オリエント土器”と言われているものは、ほとんど釉薬が掛けられていないのですが、私は古代オリエント土器を再現し現代の釉薬をかける、という試みを続けています。

8月には青森のねぶた祭りを見物方々、五所川原の津軽金山焼を見学してきました。高倉陶房と同じような年代に創業した比較的歴史の浅い金山焼ですが大規模に発展させ伝統的な焼締め陶を製作しています。JR鰺ヶ沢駅では津軽三味線の生演奏の音が流れていました。青森市内で華麗なねぶた祭りを見物しました。

10月末には高倉陶房のグループ展を開催しました。メンバーの力作に加え水彩画家の福島光夫さんが染付陶で特別参加してくださり、新鮮な刺激をいただきました。また4人の幼稚園児・小学生たちの作品も加わり、にぎやかな実りある発表会となりました。

10月末には高倉陶房のグループ展を開催しました。メンバーの力作に加え水彩画家の福島光夫さんが染付陶で特別参加してくださり、新鮮な刺激をいただきました。また4人の幼稚園児・小学生たちの作品も加わり、にぎやかな実りある発表会となりました。

今年の夏は酷暑が続いたかと思うと、秋になって大雨が続いたりと不安定な天候でしたが、師走は今のところ昨年に比べると暖冬。高倉陶房の庭の春咲きの椿もいくつか咲き始めています。

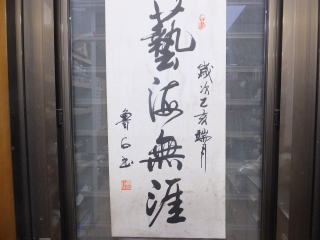

年末になると今年の成果はなんだったのか?自問自答します。高倉陶房には「芸海無涯」という書が扉に貼ってあるのですが、涯(はて)の無い芸の道を改めて感じる師走です。(2015.12.24)

■二人の画家

この秋、忘れがたい印象的な二人の画家の展覧会に出会いました。

一人は二宮町ふたみ記念館で観た地元出身の二見利節。もう一人は日本キリスト教団藤沢北教会での回顧展で観た飯野江(ひろし)。

二見利節(1911-1976)は神奈川県中郡吾妻町(現在の二宮町)出身。15歳で日本橋の洋紙卸問屋に就職したが絵やピアノに夢中になり仕事に支障が出て辞めさせられ、以降転々と職を変えながらも絵を描き続け波乱の人生を過ごした画家である。大戦では南方戦線に配属されている。生涯に4千点もの作品を残し、長谷川仁(元・日動画廊社長)からは、“牛が草を食むように間断なく絵を描き、反芻を繰り返し続けている”、と言われている。記念館には「横たわる女」、「温かい部屋」、「傘屋」など画家の生活を感じる印象的な作品が並ぶ。

飯野江(1915-2007)は北海道出身、東京美術学校を卒業後故郷の北海道で美術教師を経たのち招集、敗戦と同時にシベリアに抑留され4年間の過酷な労役などを体験したのち帰国。三岸好太郎に師事。

「海と雲のシンフォニー」、「冬の原野と山脈」、「木立と雪原の夕景」など全体的に暗い重厚な画風の作品が多い。しかし絵のどこかに必ず光がさしている。重苦しいがよくよく見ていると明るさを感じてくる。

「シベリア抑留・ラーゲリーのある風景」(50号)の前では、お父さんをシベリアで亡くされた方が涙していた、とのこと。

二人の画家は生年が4年違いでほぼ同時代。描く対象は異なるがそれぞれ画家の心と生きざまを感じる重い絵である。

二人の画家は生年が4年違いでほぼ同時代。描く対象は異なるがそれぞれ画家の心と生きざまを感じる重い絵である。

戦中生まれで戦争をほとんど知らない私は、二人の画家の戦争体験がその画風や絵に対する取り組み姿勢にどう影響しているのか、ただ評論家のように想像するだけ。

二人は派手にマスコミが取り上げるような知名度の高い画家ではない。市井の画家として美を追求し、売るための絵ではなく自分のための絵を描くことに集中した二人の画家に、この秋、私は会えてよかったと思っています。(画家の敬称略)(2015.12.15)

神奈川県藤沢市高倉815-2

(小田急線長後駅東口徒歩7分)