MEMORANDUM-陶房雑記帳-2015年6月

■窯焼の妙・釉薬の妙

通常の窯焼は窯内の温度を一時間に100℃位のペースで上昇させて釉薬が溶けて変化するのを待って1230~1260 ℃くらいで火を止めて、徐々に冷まし窯内の温度が70℃くらいに下がってから窯出しをします。

一般的に釉薬の変化は窯内の温度上昇時よりも冷める過程で発生すると言われています。従って目標温度に到達したらすぐに火を止めるのではなく、徐々に炎を小さくしながら時間をかけてゆっくりと冷ますほうが面白い変化が期待できるようです。

また、一度1250℃くらいで焼きあがった作品を窯から出して再度750~800℃くらいで焼くと予期してなかった変化が出ることもあります。

例えば、私のトルコブルーは酸化銅・炭酸リチウム・炭酸バリウム・長石などの原料を調合して作ってあるのですが、通常の1250℃くらいで酸化焼成して窯から出すと少し緑がかったブルーの発色になっています。この作品を再度窯に入れて750℃前後で焼成するとライトブルーになったりダークブルー(紺青)になったりします。

750℃前後は冷ます過程で一度通過している温度なのですが、窯の外で冷ましてから再度窯に入れて750℃くらいで焼くとブルーの色調が変化している。

ライトブルーとダークブルー。同じブルーでも深い海の中のような緑がかったブルー、高い空のような紺青。

何がこの色調変化に影響しているのか?粘土は一定にしているので粘土以外の要素なのだろう?

何がこの色調変化に影響しているのか?粘土は一定にしているので粘土以外の要素なのだろう?

750℃前後は素焼きの温度とほぼ同じなので素焼き作品と一緒に焼くこともあります。素焼き作品に含まれている水分が窯内で作用しているのではないか?

本来、焼成データをしっかりとって検討すればよいのですが、私はデータベース人間ではなく、“勘ベース人間”なので、その都度喜んだりがっかりしたり。

分からないから面白い。そして予期できない変化があるから窯焼きは面白い。(2015.6.19)

■鎌倉明月窯陶芸クラブ展

友人の鬼頭靖さんが北鎌倉の明月窯で陶芸修行中です。「鎌倉明月窯陶芸クラブ展」の案内をいただいたので見学してきました。

5月30日、梅雨入り前の快晴の週末。

北鎌倉駅から歩いて約15分、線路沿いの道を左折すると道に沿って細い川の流れがある。小魚や川蟹でもいないかと覗きながら歩くのだが見つからない。谷戸の風情は残っていてもやはり小さな生き物にとっては棲みにくくなっているのだろうか。

週末と言うこともあって川沿いの道は混み合っている。おそらく途中にある明月院の紫陽花目当ての人たちだろう。

明月窯は陶芸家河村蜻山が興した窯である。

鎌倉明月窯

河村蜻山(1890~1967年)は京都出身で染付けや色絵など胎土の上に呉須や上絵付けで表現することを得意として、近代陶芸における美術陶芸の一角をになった陶芸家である。ホームページによれば1038年に京都を離れ、柳宗悦の旧居でバーナードリーチの窯跡でもあった千葉県我孫子で作陶活動をして後、鎌倉に移り1957年(昭和32年)に現在の地に明月窯を築いたとのこと。

陶芸教室も48年の歴史を誇る、という老舗である。

陶芸教室も48年の歴史を誇る、という老舗である。

鬼頭さんの作品は織部文様の小鉢揃えや青磁釉を掛けた掻き落とし文様の瓶など。昨年の発表会では赤絵付けの鉢を見せていただいたが、いろいろなジャンルに挑戦しておられる才人である。

織部焼はその造形・釉薬を含むデザイン・緑色や茶色の釉薬の発色、これらがすべてそろうと素晴らしいものになる。青磁釉は私にとって未経験の分野である。やはり焼成方法にポイントがあるようだ。

窯小屋などを見学した後、ギャラリーの外庭で鬼頭さんとお茶をいただき、北鎌倉の新緑とそよ風を楽しみながら陶芸談義をする。鶯の声もする至福のひとときでした。この辺りは木々の間を栗鼠が走り回るし、夜になると梟が鳴き狸が出るような谷あいである。

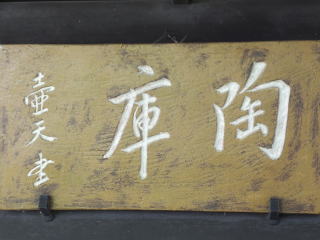

ところで鬼頭さんの曽祖父さん(号・壺天)は、初代河村蜻山と親交があった横浜の財界人だったとのことで、ギャラリーの入り口には壺天さんの刻書、「陶庫」が掲げられていました。(2015.6.8)

神奈川県藤沢市高倉815-2

(小田急線長後駅東口徒歩7分)