MEMORANDUM-陶房雑記帳-2016年8月

■カラスウリの花に挑戦

カラスウリ(烏瓜)はウリ科のつる性の植物で多年草です。つるは冬に枯れますが根は芋状(塊根)になって冬を越し春になって芽を出します。

赤い小さなラグビーボール状の実をつけるのでこの名前があるようですが、またの名を「狐の枕」ともいうようです。

秋になって垣根や林の中の木の枝につるが巻きついて、ところどころに赤い実がぶら下がっているのを見た人は多いでしょうが、その花を見たことがある人は意外と少ないのではないかと思います。カラスウリの花は夜だけ開いて、スズメガなどの夜行性の大型の蛾を引き付けて受粉し、朝になると萎んでしまうという、何となく艶めかしい花なのです。

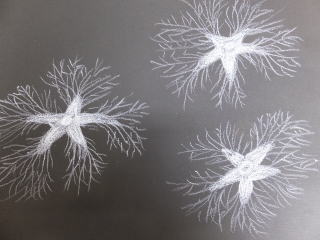

高倉陶房の駐車場の横にある山桃や梅の木などに、カラスウリのつるが巻きついているのですが、7月~8月の夕刻薄暗くなった時間にかけて花を咲かせています。花弁の縁が白い糸状に長く伸びて、糸状の白い花弁がからみあって真綿のようになって、暗くなった庭で眺めると幽玄を感じるような花です。暗い夜中に咲いて朝になって明るくなると細長い花弁はきれいに折りたたまれて日中を過ごし、また翌日暗くなると花が開く。

こんな幻想的な花を陶の表面に描いて再現してみたいと常々思っていたのですが、どうも懐中電灯頼りに藪蚊に刺されながら写生するのも辛いので延び延びになっていたのですが・・・。

こんな幻想的な花を陶の表面に描いて再現してみたいと常々思っていたのですが、どうも懐中電灯頼りに藪蚊に刺されながら写生するのも辛いので延び延びになっていたのですが・・・。

カラスウリの花(スケッチ)→

ついにある晩、意を決してまずは実物をスケッチすることにしました。

夕飯を終わって薄暗くなるのを見計らって花が咲いていることを確認。足元に蚊取り線香を置いて、ときどきキンチョールを周囲に噴射するという重装備です。

そして懐中電灯の光を頼りにカラスウリの花の輪郭をスケッチする。

作品は黒系の粘土の表面に白化粧土で表現しようと思っています。細い糸状の花弁は針で描いて白い粘土を埋め込む予定。うまく表現できるかどうか、焼き上がりが楽しみです。(2016.8.22)

■中近東文化センター

古代オリエントの土器類に興味をもって、“現代版”の製作をしているので、トルコをはじめとする美術館・博物館・窯場などを旅したいのですが、中近東情勢は先日のイスタンブール空港テロなどますます危険になっており、のんびりと情報収集旅行ができるような状況ではありません。

現地への旅行ができない分、国内の博物館・美術館巡りで我慢しているのですが、前から見学したいと思っていた中近東文化センター付属博物館を訪問してきました。

この文化センターは古代オリエント史を専攻する歴史学者としても知られている三笠宮崇仁殿下の発意と、故出光佐三氏(出光興産創業者)の支援で1979年に開館したものだそうです。

場所は、三鷹市大沢。

中央線武蔵境駅からバスで約15分、バスを降りて徒歩で約5分のところにあります。バス停から中近東文化センターまでの道沿いには、ルーテル学院大学や東京神学大学があり、更にその先には国際基督教大学(ICU)のキャンパスがあり、この辺りはいわば学園町です。

中央線武蔵境駅からバスで約15分、バスを降りて徒歩で約5分のところにあります。バス停から中近東文化センターまでの道沿いには、ルーテル学院大学や東京神学大学があり、更にその先には国際基督教大学(ICU)のキャンパスがあり、この辺りはいわば学園町です。

現在中近東と呼ばれている地域、つまり地中海と黒海に挟まれた中央アジア、西アジア地方は、キリスト教・イスラーム教など世界宗教の揺籃の地でもあったところで、ユーラシア大陸とアフリカ大陸、地中海とインド洋を結ぶ地理的条件によって、多種多様な文化が行き交い、栄枯盛衰を繰り返してきた地域です。

そして、今の時代に日本で建てられた中近東文化センターがキリスト教関連の大学施設に囲まれているということは、偶然のことなのでしょうが何となく不思議な因縁を感じる学園町です。

常設展示では、紀元前から17世紀ころに至るまでの歴史的な発掘物(石彫、土器、土偶、青銅、陶器、ガラス、金、銀、紙、布など)が展示されていましたが、ロビー壁面のタイルの文様が印象的でした。

エキゾチックで情緒的なペルシャ陶器、特にタイルの文様は草紋・幾何学文様から動物紋様まで多種多様で、私の作品にも反映させたいと思っています。(2016.8.13)

神奈川県藤沢市高倉815-2

(小田急線長後駅東口徒歩7分)