MEMORANDUM-陶房雑記帳-2017年1月

■扁壷(へんこ)を創る

2017年正月の創り初めは「扁壷」にしました。

私はろくろ作業が好きで、ちょっと時間があるとろくろに向かって茶わんや、ぐい呑みや、小鉢やらを挽くのですが、どうもこの数年まん丸に出来上がるろくろ作品にちょっと倦怠感が生じてきたようです。

扁壷とは銅鑼(どら)状の胴をした壷。通常ろくろで作った円形の壷に対して扁平な壷、つまり一部が平らな状態の壷を言います。もともとは携行用の酒壷でその両肩にひもを通すための耳を付けたものもあります。日本で代表的なものは沖縄の抱瓶(だちびん)があります。抱瓶は泡盛を持ち歩いて飲むために作られた、とどの解説書を見ても書かれていますが、私は泡盛ではなくて本来は農作業や漁師のための水筒だったのではないかと思っています。

中国の扁壷はもともと西方イスラムの金属器の影響を受けて古代の青銅器などにも類似の器形があるようですが、陶磁器としての扁壷が有名になったのは、元から明時代の初期に景徳鎮窯で盛んに焼かれてからのようです。そして景徳鎮で作られた青花(染付)文様の扁壷はイスラム圏に逆輸出されていたということです。

ところで、イスラムの国々では扁壷を何に使っていたのか?単なる装飾品?水筒・酒器?又は宗教儀式などで使われたのか?確かなことはわかりませんが巡礼用の水瓶だったという説があります。

扁壷を創るには通常次の四通りの方法があります。①ろくろを使って円形の壷を創り半乾きの段階でその壷を変形させてゆく。②紐状にした粘土をゆっくりと積み上げながら形を作ってゆく、つまり紐作り。③たたらで薄い粘土の板を作りその粘土を型に押し付けて作る。④泥漿状にした粘土を石膏型に流し込んで作る。同じものを大量生産する場合にはこの方法が多いようです。

扁壷を創るには通常次の四通りの方法があります。①ろくろを使って円形の壷を創り半乾きの段階でその壷を変形させてゆく。②紐状にした粘土をゆっくりと積み上げながら形を作ってゆく、つまり紐作り。③たたらで薄い粘土の板を作りその粘土を型に押し付けて作る。④泥漿状にした粘土を石膏型に流し込んで作る。同じものを大量生産する場合にはこの方法が多いようです。

私は③の方法で作ります。型は本来石膏で作っておけばよいのですが、木製の菓子箱や茶箱・酒の箱などを再利用します。

木型の上に粘土の板を巻いてまんべんなくたたいて押し付け、接続部分にひび割れなどができないようにしっかりと締め固めてゆきます。少し乾いた段階で型を外して別途用意しておいた口や耳などを付けます。

創り初めの扁壷は2月初めに本焼き予定です。うまく焼けるとよいのですが。(2017.1.20)

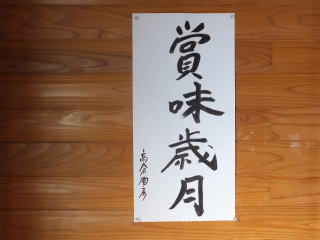

■賞味歳月

「賞味歳月」という言葉をある中国人から教えていただきました。自分流に解釈すれば、毎日毎日を味わって生きる、毎日を大切にして味わい深い日々を送る、というような意味であろうと思っています。

念のためこの言葉を字典で調べてみましたが出てきません。多分この方の造語なのか、中国では当たり前の言葉なのか、わかりませんが、何となく響きのよい言葉なのでさっそく筆で書き、陶房の壁に貼りました。

2017年正月の書き初めです。一年のスタートを切るにふさわしい言葉と思っています。

今年一年、毎日の生活・人間関係・自然環境等すべてに関して、見て・眺めて・聴いて・触れて、楽しかった!心地よい!ああ良かったな!と感じて賞味できるような毎日にしたいと思っています。

もちろん、良い日ばかりが続くとは限らないでしょうから、良くないことや不幸なことが起きてもしっかりと対処して味わってよい日のための糧にする、楽しい毎日を送るよう心掛けたいと思っています。

楽しむための方策は、“入ってくるもの”と“出てゆくもの”のバランスをとることが大切、と思っています。

楽しむための方策は、“入ってくるもの”と“出てゆくもの”のバランスをとることが大切、と思っています。

お金は入ってくる金額が限られているので、出ることが少なくなるようにつつましい生活をする。

情報を得て勉強して知識を吸収し増やすだけでなく、その情報をもとに創作活動をして発信する。情報過多の評論家にはならないよう注意する。

そして私にとって「陶芸」は毎日を豊かな味わいのあるものにしてくれる食前酒のようなものかと思っています。甘口のシェリー酒のような、ちょっと気取った味の魅力的な陶芸作品ができればよいのですが。

陶芸を中心とした生活が、健康的で楽しいものであるように、今年も意欲的に製作活動を続けてがんばります。(2017.1.9)

神奈川県藤沢市高倉815-2

(小田急線長後駅東口徒歩7分)