MEMORANDUM-陶房雑記帳-2017年10月

■福島光夫・90歳展

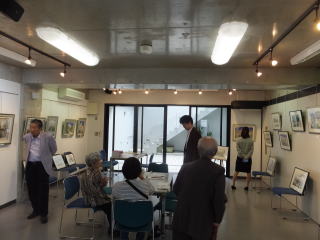

藤沢北教会内のギャラリーで開催(10月6日~10日)されている「福島光夫・90歳展」を鑑賞してきました。

画家、福島光夫さんについては2015年10月の当欄「水彩画家の染付陶」で紹介しておりますが、当時陶芸作品に絵を描いてみたい、というお話しがあり私とのコラボという形で染付陶を製作していただいた経緯があります。初めてという染付作業でしたが呉須(コバルト顔料)の濃淡をうまく使い明け、見事な筆さばきで趣のある風景を陶に描いておられました。

90歳を過ぎてもかくしゃくとして絵を描いておられる福島さんの姿勢は10~20年後の自分の理想モデルのように思われ、尊敬するとともに私自身の励みにもなっています。

ギャラリーを訪問して福島さんの力作を鑑賞しながら、旅の思い出話しなどをゆっくり伺うことができ、楽しい時間を過ごしました。

ギャラリーを訪問して福島さんの力作を鑑賞しながら、旅の思い出話しなどをゆっくり伺うことができ、楽しい時間を過ごしました。

福島さんは還暦を迎えた時を機としてヨーロッパスケッチ一人旅をはじめ、以来、アジア大陸からヨーロッパ各地を数多く旅しておられます。最後の一人旅が78歳の時で、ゴッホ終焉の地と、シスレーがこよなく愛した町への旅だったとのこと。

私はアジア側から海峡を隔ててヨーロッパ側のイスタンブールの中心部を描いた福島さんの絵が好きで時々画集を開いて眺めています。

イスタンブールからギリシャへの列車の旅の途中で事件に遭遇した苦労話し、中国西域敦煌からトルファンへの鉄道で早暁トルファンに到着して満天の星群に迎えられた話し、などなど、楽しくも羨ましい話しばかり。

年齢を重ねての一人旅となると旅先での病気や宿泊場所の心配などがいろいろあって躊躇するものですが、福島さんの一人旅はいたって楽天的でホテルの予約もなくただ目的地に向かって列車やバスを乗り継いでの旅。

私は2010年に景徳鎮へ一人で一週間ほど出かけましたが、往復の航空券やホテルなどをしっかり予約して、更に通訳ガイドまで付けての旅でした。福島さんの一人旅の話を伺ってからは、私の旅は“一人旅”とは言えないな、と思ったものです。(2017.10.13)

■遅れ花

季節をちょっと外れ遅れて咲く花は“遅れ花”と呼ばれています。四季折々にいろいろな遅れ花があるようですが、私の一番の好みは木槿(むくげ)の遅れ花です。

10月になって窓の外に植えてある底紅の木槿の遅れ花がひっそりと咲き始めました。白い一重の花びらの根元の部分が紅色で底紅という名前があります。枝からはそろそろ葉が落ちそうだという季節なのに、控えめにけなげにぽつんと咲いています。

真夏には大ぶりで華やかに咲いていたこの花が、この季節になるとちょっと小ぶりで、遅れてきてすみません!というような雰囲気で小さな花を開いている。私はそんな木槿が好きで最高の遅れ花であると思っています。

木槿は韓国の国花としても知られ、白、赤紫、一重、八重などいろいろな種類がありますが、やはり底紅の木槿が一番好きです。

木槿は韓国の国花としても知られ、白、赤紫、一重、八重などいろいろな種類がありますが、やはり底紅の木槿が一番好きです。

底紅の木槿は茶人の千宗旦(有名な千利休の孫にあたる茶人・1578-1658)が好んで茶花として使ったということで、宗旦木槿ともよばれています。

高倉陶房の庭にも何種類かの木槿があるのですが開花時期は7~9月でお茶の世界では夏の花として珍重されています。朝咲いて夕には萎むという一日花であるところも茶花として用いられる所以と思います。

興味深いのは俳句の世界では木槿は秋(初秋)の季語になっていることです。木槿の遅れ花が初秋に咲くことを心得て、俳人(季語を決めた人)たちは秋の季語にしたのかしら。だとしたら茶人よりも俳人のほうが木槿の趣を理解していたのかしら。

いずれにしても茶人や俳人の四季の移ろいにかかわる繊細な感覚に感心するばかりです。

道のべの 木槿は馬に くはれけり 芭蕉

それがしも 其(そ)の日暮らしぞ 花木槿 一茶

寂しげに 宗旦むくげの 遅れ花 陶艶命(*)

(*)陶艶命は高倉陶房(大貫)の俳号です。駄作で失礼。(2017.10.13)

神奈川県藤沢市高倉815-2

(小田急線長後駅東口徒歩7分)