MEMORANDUM-陶房雑記帳-2018年1月

■石を彫る・木を彫る

インドネシアを旅行して印象的だったのは、木彫や石彫等の美術装飾品が至る所にあるということです。ホテルのロビーやレストランなどに立ち寄ると、必ずと言ってよいくらいに木彫りの装飾品が飾られていたし、家具類も無垢の木材に彫刻を施した重量感のあるものがよく見うけられました。

インドネシアは森林資源の豊かな国。特産品のチーク材は耐朽性があり強固な材質であることから、大きいものでは船舶に、一般的には高級家具や建築資材として広く使われています。

私が滞在したジャワ島中部のスマランという町から仏教遺跡のあるボロブドールまで2時間半ほどのドライブをしたのですが、街道沿いには山から切り出してきたばかり、という感じの木材を並べてある場所が多く見られました。

そして世界最大の仏教遺跡ボロブドールの丘に登れば、回廊には石彫りの絵がずらり。仏教にまつわる物語のレリーフが延々と続いています。全体では1460面のレリーフが回廊の壁を飾っている、まさに石彫芸術の森、という雰囲気です。

そして世界最大の仏教遺跡ボロブドールの丘に登れば、回廊には石彫りの絵がずらり。仏教にまつわる物語のレリーフが延々と続いています。全体では1460面のレリーフが回廊の壁を飾っている、まさに石彫芸術の森、という雰囲気です。

石材は安山岩ということですが、石彫りの道具も現代のような電動工具はなく、ハンマーとたがねだけでこつこつと彫っていたのだろうと思い、当時の芸術家たちの熱気を感じたものです。

それにしても1200年も前にどのようにしてこのような壮大な美術品を作り上げたのか?と思う。一人の師匠が弟子を使って成し遂げたのか?総監督のもとで何人かの職人が動いたのか?工期は約50年だったということですが、長期的展望に基づいて製作した“誰か”の執念を感じます。

そして、数年前にシルクロードの玄関口、中国敦煌の莫高窟を訪問し、多くの仏教絵画を見た時と同じ思いを、ボロブドールのレリーフ回廊でもしたものです。

つまり、絵画の材料である顔料や彫刻の道具などは格段の進歩をしているはずですが、美しい形を作るという人間の感覚は、今も昔も全く変わっていない、ということです。(2018.1.27)

■道を歩く、道を楽しむ

2018年(平成30年)1月1日。元旦。快晴。

雑煮を食べて朝9時ころに今年6歳になる孫と二人で散歩に出かけました。

寒いけれど風もなく初日を浴びての気持ち良い孫との散歩。

家から徒歩約10分、藤沢北郵便局に立ち寄って年賀はがきをポストに入れる。

家から徒歩約10分、藤沢北郵便局に立ち寄って年賀はがきをポストに入れる。

郵便局からは植木畑の中の道を通って七ツ木神社へ。七ツ木神社は今の家に住んでから30年以上も初詣に通っている神社です。

初詣を済ませお札をいただき田んぼの中の道を境川へ。境川は文字通り藤沢市と横浜市の境を流れる川です。

川沿いの遊歩道を流れに沿って下ると約10kmで江の島の海に通じています。孫は元気に時々走って私を待っています。私は風景を眺めながらぶらぶらと散歩気分で歩いたのですが、それでも結構な運動で疲れます。疲れを知らない子供の体力、羨ましい限りです。11時ころに帰宅。かれこれ約3km、2時間の散歩でした。

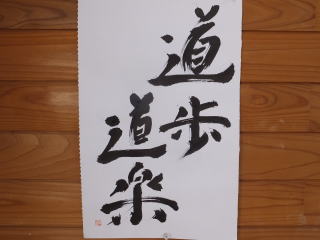

さて、昨年の正月には「賞味歳月」という言葉を書初めして陶房の壁に掲げましたが、今年は「道を歩く、道を楽しむ」と書きました。

今年はしっかりと自分の道を歩く、足元の道を楽しく歩みたい、というような気持ちを込めて書きました。時には道草をしてもよい、寄り道をしてもよい、ともかく元気に歩きたいと思っています。

だいぶ前にあるプロの陶芸家から「陶芸を生業(なりわい)とするのは大変なことですよ。趣味道楽が羨ましい!」と言われたことがありますが、まさにその通り。

生業でより高い位置を目指しているプロの方々には申し訳ないですが、私は陶芸の道を楽しみながら、元気に歩いて、少しずつ高みを目指したいと思っています。まさに道楽陶芸なのですが、道楽に甘んじないで少しでも技量を上げて、見る人触れる人に何かを感じてもらいたいと思っています。

元日の夕方、東の空には初日に照らされた満月が昇りました。今年の1月1日は素晴らしい一日でした。そして翌2日の早朝、二階から西の空を眺めると、富士山から大山連峰に沈もうとしている満月が幻想的な輝きを放っていました。

今年はきっと良い年になると思います。(2018.1.12)

神奈川県藤沢市高倉815-2

(小田急線長後駅東口徒歩7分)