SPECIAL REPORT-旅の記録-

■利川へ・韓国陶磁の伝統を探る/2013年11月

序の序

.jpg) 韓国の陶芸の街、利川(イチョン)を訪問した。

韓国の陶芸の街、利川(イチョン)を訪問した。

まずは私自身の“陶芸研修旅行”を実り多いものにするために、そしてこの旅の記録を読んで下さる方々の理解を容易にするために、韓国の陶磁器についていくつかの基本情報(歴史的事実)を以下に簡単に整理しておこうと思う。

*高麗(こうらい)とは、918年に王建(太祖)が建て、1392年まで続いた朝鮮半島の国である。高麗青磁はもともと中国越州窯青磁の影響を受けて生まれたといわれているが、12世紀中ごろには象嵌青磁という全く韓国独自の技法を発達させ高められている。

*李朝(李氏朝鮮・りしちょうせん)とは、1392年から1910年まで続いた朝鮮半島の最後の王朝である。李朝白磁(りちょうはくじ)とは、李氏朝鮮で作られた白磁である。李朝の陶磁器は、初期には粉青沙器(鉄分の多い陶土に白い化粧掛けを施した焼物)が主流だったが、17世紀以後は白磁に変わった。李朝白磁も中国の元、明の白磁の影響を受けている。

*16世紀(1500年代)末ころ豊臣秀吉はたびたび李氏朝鮮を侵略し、やきものの技術先進国であった朝鮮から多くの陶工を日本に連れ帰り、各地大名の管理下で産業としての陶芸を普及させた。

*1639年から1717年まで釜山にある窯で、高麗茶碗と呼ばれる日本の茶人向け(輸出用)の茶器が焼かれていた。三島茶碗とは高麗茶碗の一種で韓国李朝初期15-16世紀の慶尚南道で焼かれたといわれている。

*高麗茶碗の最高峰にあるのが井戸茶碗であるといわれている。本来は日用雑器としての茶碗に過ぎなかったのだが、侘び茶にふさわしいその素朴な風合いが珍重された。また、日本からの注文に答えて作られたものは御所丸茶碗といわれている。

*柳海剛(初代1894-1993)は高麗青磁の復活と収集に尽力した陶芸家として知られている。人間国宝。海剛陶磁美術館と海剛高麗青磁研究所を設立し没後も大きな影響力を示している。

*池順鐸(1912-1993)は若いころに当時日本の朝鮮総督府に派遣されていた美術研究家、浅川伯教とその弟浅川巧に出会い、啓蒙され陶芸の道を志したといわれている。また、柳宗悦らの民芸運動にも影響を受け韓国陶磁特に李朝白磁の復活に尽力した陶芸家としても知られている。

*浅川兄弟の韓国陶磁を巡る活動については小説「白磁の人」江宮隆之著に詳しく記されている。2012年に同名のタイトルで映画化されている。

序・韓国陶磁器の流れ

私が韓国陶磁器にはじめて触れたのは、30年ほど前に京都東寺の骨董市(地元京都の人々には「弘法さん」と呼ばれ親しまれている。今も毎月21日に東寺の境内で開催されている。)で手に入れた高麗青磁の香炉(同じ形のものがソウルの国立中央博物館にあり、「青磁透彫蓮花七宝文香炉」という立派な銘がある。)と李朝粉青鉄絵の瓶である。どちらも本物とは思っていないが偽物とも思っていない。眺めていて楽しいやきものである。

私が韓国陶磁器にはじめて触れたのは、30年ほど前に京都東寺の骨董市(地元京都の人々には「弘法さん」と呼ばれ親しまれている。今も毎月21日に東寺の境内で開催されている。)で手に入れた高麗青磁の香炉(同じ形のものがソウルの国立中央博物館にあり、「青磁透彫蓮花七宝文香炉」という立派な銘がある。)と李朝粉青鉄絵の瓶である。どちらも本物とは思っていないが偽物とも思っていない。眺めていて楽しいやきものである。

↑

↓

.jpg) その後、仕事で出かけたときに立ち寄ったソウル市内の国立民族博物館の売店で記念品として三島手の茶碗を買った。花模様の象嵌が入った端正な姿の茶碗である。作者は鄭正黙(海晴窯)と銘が入っている。

その後、仕事で出かけたときに立ち寄ったソウル市内の国立民族博物館の売店で記念品として三島手の茶碗を買った。花模様の象嵌が入った端正な姿の茶碗である。作者は鄭正黙(海晴窯)と銘が入っている。

以上、わが家にある3点の韓国陶磁は私の作品に混じって雑然とほこりをかぶっているだけで、その後韓国陶磁に関しては特別の意識もせずほとんど興味を持ってこなかった。

今回の利川行きに際してにわか勉強をした結果が「序の序」に記載したことなどであるが、私なりに韓国陶磁には大きな三つの流れがあることに気が付いた。

ひとつは高麗時代の青磁とこれを継ぐ流れ。

二つ目は李朝の白磁とこれを継ぐ流れ。

そして三つ目は日本の茶人相手に作られた高麗茶碗など土ものである。

利川でどれだけこれらの流れに触れることができるか。楽しみな旅が始まる。

なお、今回の私の旅のコーディネーターは、ソウルでアミューズメント関連の会社を経営する金永鎮さん。私の家族がお世話になっている方である。金さんとはソウルの空港で初対面だったが素晴らしい人柄で行き届いた手配をしてくださり、おかげで楽しく実り多い旅になった。

利川(イチョン)にて

利川(イチョン)はソウル市を囲む「京畿道(キョンギド)」の中にある市の一つで、米の産地として、また陶磁器の里としても有名な町。ソウルの南東約60キロ。

金さんの運転する車で紅葉・黄葉に囲まれた高速道路を快調に走って約一時間、長閑な陶芸の街に到着。快晴である。

林恒澤さんを訪ねる

林恒澤さんを訪ねる

まずは恒山陶窯、林恒澤さんを訪ねる。金さんが訪問予約を取り付けておいてくれたおかげで、訪問したときはちょうどソウル市内のデパートで個展「朝鮮辰砂白磁展」を開催中で多忙な最中であったが、ご丁寧に出迎えて下さった。

林恒澤さんは2004年に大韓民国陶磁器工芸部門名匠(いわゆる「大韓民国名匠」、日本でいうところの「人間国宝」)の名誉を受賞しておられる大家である。

現存する韓国陶芸家の中で白磁官窯領域で大韓民国名匠の位を授かっているのは、林恒澤さんと徐光沫の二人で、青磁官窯領域では柳光烈、金福漢の二人だけという。林恒澤さんは最上級の技量と人格をもった素晴らしい陶芸家なのだ。

現存する韓国陶芸家の中で白磁官窯領域で大韓民国名匠の位を授かっているのは、林恒澤さんと徐光沫の二人で、青磁官窯領域では柳光烈、金福漢の二人だけという。林恒澤さんは最上級の技量と人格をもった素晴らしい陶芸家なのだ。

まずは境内にある登り窯を案内していただく。8房ある大きな登り窯が二基ある。

窯の特徴、焼成方法、窯の中の房による焼き上がりの特徴などについて話しを伺った。やはり窯中心部の3部屋くらいがベストということ。1回の焼成時間は30時間を超えるという。窯焼きはその時の風向きや気温、天候などにも左右され苦労の多い作業である。

窯の特徴、焼成方法、窯の中の房による焼き上がりの特徴などについて話しを伺った。やはり窯中心部の3部屋くらいがベストということ。1回の焼成時間は30時間を超えるという。窯焼きはその時の風向きや気温、天候などにも左右され苦労の多い作業である。

展示室に移動して韓国陶磁器の歴史やその流れ、更には技術的な事柄について話しを伺った。展示室の壁面には韓国大統領や国内外の有名人との記念写真がいくつも掛けられているのだが、私のような一介の道楽陶芸家とも気軽に写真撮影に応じてくれる。

展示室に移動して韓国陶磁器の歴史やその流れ、更には技術的な事柄について話しを伺った。展示室の壁面には韓国大統領や国内外の有名人との記念写真がいくつも掛けられているのだが、私のような一介の道楽陶芸家とも気軽に写真撮影に応じてくれる。

李朝白磁は本来白一色だったが、林恒澤さんは李朝白磁の流れを追及し伝統を守りながらも新しい領域を築こうと研究開発をした。それが「辰砂白磁」ということになる。白磁の表面に絵を描く。林恒澤さんの絵の特徴は銅を含んだ辰砂釉の赤・鉄を含んだ顔料の茶-黒・コバルト顔料の青、以上のの三色のみをを用いて絵を描くところにある。鮮やかな上絵の具を使う有田や中国景徳鎮の色絵磁器のような派手な雰囲気はない。

ところで、私が前項(序の序)で触れた韓国陶芸家、池順鐸(1912-1993)と浅川伯教・巧兄弟との関係を林恒澤さんが知っているかどうかを尋ねたとき、林恒澤さんと通訳の金さんの雰囲気がちょっと変わった。池順鐸については当然先輩陶芸家として認識はしているものの、浅川兄弟に関してはほとんど聞いたこともない、とのこと。どうやら池順鐸は韓国陶芸文化の日本への流出を手助けした、というマイナスイメージもあるようだ。当時の日本と朝鮮の関係を思うと、日本側の評価(歴史認識)と韓国側の評価は大きく異なる、ということである。私は話題を変えた。

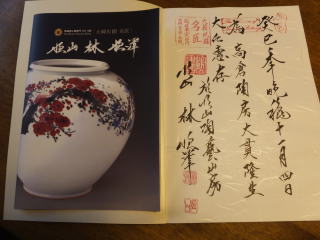

林恒澤さんの代表作、壺などの大物は数十万円から数百万円!とてもわれわれ庶民の手の届くものではない。展示場の隅に並んでいる小物食器などを数点記念に頂いた。そしてお土産に伊羅保茶碗をいただき丁寧に箱書きもしてくださった。わが家の家宝である。

林恒澤さんの代表作、壺などの大物は数十万円から数百万円!とてもわれわれ庶民の手の届くものではない。展示場の隅に並んでいる小物食器などを数点記念に頂いた。そしてお土産に伊羅保茶碗をいただき丁寧に箱書きもしてくださった。わが家の家宝である。

名匠記念碑の前で→

海剛高麗青磁研究所を訪ねる

海剛高麗青磁研究所を訪ねる

柳海剛(故人)は高麗青磁の再現と収集に尽力した陶芸家である。現在は二代目柳光烈がその窯を引き継いでいる。私はこれまでに自分で青磁を焼いたことはないのだが青磁製作の苦労話はいろいろと聞いている。陶芸家の間では“青磁に手を出せば一生貧乏する”という言葉があるくらい、満足する作品を創るのは難しいようだ。

柳海剛の彫像→

青磁は基本的には釉薬中の微量(1-2%程度)の鉄分が窯の中で還元焼成されて酸化第一鉄となり発色するという。 中国の宋の時代の青磁は「雨過天青」という、いわば“雨上りの雲間に見える青空の色”が目標だったというが、韓国青磁はやや緑がかった翡翠の色を目標にした、という。中国青磁と区別するために「翡色青磁」と呼ばれる所以である。

そして高麗青磁の最大の特徴は、多くの優品が象嵌を駆使しているということで、柳海剛こそが象嵌青磁の草分けであり、二代目の柳光烈が跡を継いでいる。象嵌文様は有名な雲鶴文、梅花文、草文などが主となっている。

研究所の内部は、初代柳海剛の作品を陳列した記念室と、主として当代の作品の販売コーナーとに分かれている。すべて青磁。大壺が多いが茶器や皿なども。びっくりするような価格。

研究所の内部は、初代柳海剛の作品を陳列した記念室と、主として当代の作品の販売コーナーとに分かれている。すべて青磁。大壺が多いが茶器や皿なども。びっくりするような価格。

研究所風景→

広く手入れの行き届いた境内を散歩。

広く手入れの行き届いた境内を散歩。

円形の珍しい窯がある。直径5メートル、高さ3メートルくらいで焚口は一か所。私は初めて見る円形窯である。楽茶碗を焼く小さな円形窯や、電気窯の円形のものはこれまでに見たことはあるが、煉瓦作りの薪窯でこれだけ大きいのは初めて見る。耐火煉瓦を円筒形に積み上げた窯である。円形窯は耐用年数がよく熱効率もよい反面、窯の構築に費用がかかりあまり普及しなかった、といわれている。

円形窯→

中部の構造や炎の流れ、燃焼効率などについて聞きたいが誰もいない。

登り窯もある。

柳海剛の彫像が庭の紅葉に映えている。

世界陶磁ビエンナーレ

世界陶磁ビエンナーレが9月28日~11月17日の間、利川セラピアを主会場に開催されている。2年に一回、利川で開催されている世界規模の陶磁器の祭典・博覧会である。金さんが良い機会だから会場に行くよう勧めてくれたのだが、限られた時間でもあり断った。

それに私はお祭りできれいに化粧した作品を舞台で見るよりも、製作過程の泥だらけの現場や、煤だらけの窯焼き現場などをみたいのである。

今回の私の旅の目的は一般の陶芸好き・骨董好きの観点から“伝統を探る”スタンスでぶらぶらすることにしたわけである。

ビエンナーレの会場に踏み込めば、おそらく若い陶芸家たちによる新しい流れにも触れることができるのだろうが、余りにも盛りだくさんになり私の中で消化不良を起こすと思ったのである。

今回の旅では、冒頭記したようににわか勉強で勝手に決めつけた韓国陶磁器の大きな流れのうちの二つ、すなわち李朝白磁と高麗青磁の伝承者・研究者二人にちょっと触れることができた。

伝統的な韓国陶磁に関するいくつかの本を読むと次のような評価が出てくる。

*朝鮮物は下手(げて)なるが故に美しからず。弱きが故に美しきものなり。

*韓国陶磁は弱くはかないところにたとえようもない魅力を感じる。

*徹底した平凡さ・自然らしさこそが李朝青磁の特色である。

*中国の陶磁器は貴族的、韓国陶磁は庶民的で素朴な人間味を持つ。

駆け足旅行だったが韓国陶磁の大きな流れにちょっと触れて、私も同じような感想を抱いた。しかし今回の旅で触れることのできなかったもう一つの流れ、すなわち高麗茶碗などが焼かれた釜山など地方の窯はぜひ次の機会に訪れたいと思う。高麗茶碗の故郷を訪ねることにより、更に韓国陶磁の“弱くはかない美しさ”を感じ取ることができるのではないかと思う。韓国陶磁への興味がわいてきた。

駆け足旅行だったが韓国陶磁の大きな流れにちょっと触れて、私も同じような感想を抱いた。しかし今回の旅で触れることのできなかったもう一つの流れ、すなわち高麗茶碗などが焼かれた釜山など地方の窯はぜひ次の機会に訪れたいと思う。高麗茶碗の故郷を訪ねることにより、更に韓国陶磁の“弱くはかない美しさ”を感じ取ることができるのではないかと思う。韓国陶磁への興味がわいてきた。

利川米は旨い

利川は陶郷であると同時に韓国有数の米どころとして知られた場所。昼食は市内の昼定食屋に立ち寄った。

小ぶりの鉄釜で炊かれた真っ白な利川米と肉の煮物、魚の焼物、野菜の漬物などが盛りだくさんに出てくる。ご飯はまず窯から小さな金属製のお椀に移して食べる。炊き立てほかほかのご飯。最後に窯の中に残ったご飯には、ポットから熱いお湯を入れてお粥にして食べる。金さんは“おこげ”があるとなお旨いという。(私たちも子供のころに経験した懐かしい味である。)

甘辛く煮た肉やピリ辛の野菜の漬物、そして焼き魚をおかずに旨い飯。ビールを一本呑んで至福の昼飯。

実はこの日の朝も、金さんは私たちをホテルの朝食ではなくソウル市内の朝飯屋に案内してくれた。そこでも肉野菜などを煮込んだスープ(コムタン)と漬物、そして同じような釜炊きご飯をいただいた。健康食である。

海外旅行では日常と異なる食事をすると必ずといってよいほど腹を壊すのだが、お蔭さまで今回は快調な旅ができた。

仁寺洞(Insadon)を歩く

仁寺洞(Insadon)を歩く

ソウル市内では仁寺洞を歩いた。仁寺洞は韓国の伝統文化・芸術・骨董の店などが並んでいる古い街である。

ソウル市内では仁寺洞を歩いた。仁寺洞は韓国の伝統文化・芸術・骨董の店などが並んでいる古い街である。

絵画・陶芸品・書・工芸品などの古いもの新しいものが混然として並んでいる。素朴な石像を扱っている店もある。そしてギャラリーの間には若者向け・観光客向けのみやげ物屋・衣料品屋・美味しそうなスイーツを扱う店などもある。

調べるとこの辺りは朝鮮時代(1392-1910)から画家を育成してきた図画院があり、古美術の中心地で画家の街といわれてきたとのこと。

陶芸品でも古い青磁だけを扱っているギャラリーや新しい作家だけのギャラリーなどさまざま。楽しい街である。

あいにくと訪れたのは日曜日、観光客などで混雑していたので、表通りから路地に入って奥まったところにある古い民家を改造したレストランに入ってお茶をいただきながら一休み。(2013.11.3-5)

神奈川県藤沢市高倉815-2

(小田急線長後駅東口徒歩7分)