SPECIAL REPORT-旅の記録-

■青森の夏・津軽金山焼とねぶた祭り/2015年8月

DAYⅠ(8月1日)

私が「金山焼」の名前を知ったのは、20年位前だったと思うが、東京ドームで開催されていたテーブルウエアー・フェスティバルに家内が娘と一緒に出かけ、備前焼によく似た急須を土産に買ってきたときだった。

その急須は色調が渋く使い勝手もよく割れるまで永年使っていたものだ。

その急須は色調が渋く使い勝手もよく割れるまで永年使っていたものだ。

以来、本州最北端の陶芸郷・窯場である津軽金山焼にいずれは訪問してみたいと思っていたのだが、その機会が訪れた。

東北新幹線「はやぶさ」で東京から約3時間半、酷暑の東京から爽やかな暑さの青森へ。

新青森から車で一時間足らず。五所川原の津軽金山焼窯元に到着。

津軽金山焼の歴史は浅い

津軽金山焼の歴史は浅い

雑誌「あおもり草子」によれば、1985年(昭和60年)に松宮亮二さんがこの地にあった大溜池の粘土をつかって焼締陶器を創ろうと決心、同時に五所川原市大字盛山に登り窯を築いたのが金山焼の創始ということである。

1985年といえば高倉陶房の創始とほぼ同じ!

それまで松宮さんは五所川原市内の病院の看護師をされていたとのこと。年齢も私とほぼ同年代。

日本の各地の窯場がそうだったように平安時代の9世紀後半から10世紀末にかけてはこの地でも須恵器が生産されていた。そして多くの須恵器生産地方では1600年ころに各地藩主の施策などによって陶器生産が再開されているが、津軽藩では1600年ころの窯の再興は無かったようだ。

従って松宮さんによる金山焼の創始は実に約1000年ぶりに津軽地方で陶器生産を再興させたということになる。

従って松宮さんによる金山焼の創始は実に約1000年ぶりに津軽地方で陶器生産を再興させたということになる。

なぜ津軽藩は窯業を推進しなかったのだろうか?このあたりは興味深いところなのでまた機会があれば探ってみたい。

金山焼は粘土を成形し釉薬をかけないでそのまま登り窯で高温焼成した焼締陶である。同じ焼締陶の備前焼は約1300℃で焼成するというが、金山焼は1350℃と備前焼よりも更に高い温度で焼成する。金山焼の土は耐熱度に優れた粘土なのだ。

広い境内にはギャラリー、工房、窯小屋、陶芸教室、レストランなどの建物が建っている。

大きな屋根の窯小屋には、5連登り窯、6連登り窯、穴窯、灰かぶり専用の窯、など全体では七種八基の窯が配置されている、贅沢な生産工場である。近づくとまだ温かい窯がある。二日後に窯出し予定とのこと。窯の間から黒い猫が出てきたと思ったら狸だった。かわいい狸が住みついている。

大きな屋根の窯小屋には、5連登り窯、6連登り窯、穴窯、灰かぶり専用の窯、など全体では七種八基の窯が配置されている、贅沢な生産工場である。近づくとまだ温かい窯がある。二日後に窯出し予定とのこと。窯の間から黒い猫が出てきたと思ったら狸だった。かわいい狸が住みついている。

駐車場には観光バスが止まって、ギャラリーは外国人観光客などで賑わっている。

焼締め陶の大きな特徴は古来の備前焼や越前焼とほぼ同じで、窯から出した後にその焼き上がり雰囲気によって、緋襷(ひだすき)、牡丹餅、玉だれ、胡麻、というような名前をつけているところにある。

実際、金山焼と備前焼とを見分けるのは難しい。鉄分を多く含んだ粘土を高温で焼き締めて出来上がるという点ではまったく同じ。よほど陶芸に精通している人でないと二つの異なった窯場の焼物を見分けることは難しいだろう。長い伝統のある備前焼と伝統のない金山焼、ギャラリーで多くの作品を眺めながら伝統の差ってなんだろう?と素朴な疑問を感じた。

実際、金山焼と備前焼とを見分けるのは難しい。鉄分を多く含んだ粘土を高温で焼き締めて出来上がるという点ではまったく同じ。よほど陶芸に精通している人でないと二つの異なった窯場の焼物を見分けることは難しいだろう。長い伝統のある備前焼と伝統のない金山焼、ギャラリーで多くの作品を眺めながら伝統の差ってなんだろう?と素朴な疑問を感じた。

良質の粘土と広大な場所、赤松などの豊富な燃料。地の利に恵まれているとはいうものの、夢を追ってわずか30年ほどで大きな窯場に育て上げた松宮さんの情熱と根性とエネルギーに感服しながら見学した。

この日、宿泊は五所川原から30分ほどの日本海に面した鰺ヶ沢温泉。同行の孫たちと露天風呂を楽しむ。

この日、宿泊は五所川原から30分ほどの日本海に面した鰺ヶ沢温泉。同行の孫たちと露天風呂を楽しむ。

DAYⅡ(8月2日)

今夜は青森のねぶた祭り。夕刻の祭りの開始まで時間はたっぷりとあるので、午前中は白神山地の自然林を散策することにした。鰺ヶ沢温泉から車で約30分。

今夜は青森のねぶた祭り。夕刻の祭りの開始まで時間はたっぷりとあるので、午前中は白神山地の自然林を散策することにした。鰺ヶ沢温泉から車で約30分。

白神山地は青森県南西部から秋田県北西部にまたがる広大な山地帯の総称で、そのうち原生的なブナ天然林のある地域が1993年12月に世界遺産に登録されている。

この山地の植物群はブナに限らずミズナラ、サワグルミなど多種多様である。また、動物もツキノワグマ、ニホンザル、クマゲラ、イヌワシなどが多く生息しているという。われわれは緑の原生林の涼しい空気の中を歩いたが、紅葉の季節の華やかさはまた格別だろう。東京のうだるような暑さが嘘のような涼風を楽しむ。

白神山地から弘前城へ。

白神山地から弘前城へ。

弘前城は津軽統一を成し遂げた津軽為信によって1603年(慶長8年)に計画され、二代藩主信枚の時代1611年(慶長16年)に完成している。

ちなみに津軽藩の生い立ちを調べると、もともと南部藩に属していた大浦為信(後の津軽為信)が1590年(天正18年)に津軽地方の統一を成し遂げ南部藩からの独立を許されたことに始まる、とある。

リンゴ畑の道を走って青森へ。

リンゴ畑の道を走って青森へ。

青森市のねぶた祭りは2日に始まり7日まで続く。最後の7日には受賞した大型ねぶたが海に入り盛大に花火大会が開催されるという。

ねぶた祭りの起源は、奈良時代に中国から渡来した七夕祭りと、古くから津軽地方にあった精霊送り、人形、虫送り等の習俗が一体化して、更に紙と竹、ローソクなどが普及されると灯篭となり、その後現在の形まで進化・発展してきたといわれている。

現在も弘前や五所川原で独自のねぶた祭りが残っているようだが、もともとはこの地方の村々で行う素朴な祭りであったらしい。

私たちが訪れたのは祭りの初日。この日は子供ねぶたが15台、大型ねぶたが20台運行されるとのこと。

私たちが訪れたのは祭りの初日。この日は子供ねぶたが15台、大型ねぶたが20台運行されるとのこと。

ねぶたがよく見えるというレストランの窓際席を予約してあったので夕刻6時から席について呑み喰い始める。窓の外が薄暗くなって運行を始める大小のねぶたが集まってくる。そして7時を過ぎたころ大きな花火(太鼓?)の音とともに運行が開始された。最初のうちはレストランからガラス窓越しに祭りを眺めていたのだが、人々の喧騒・かけ声・にぎわいはガラス窓の内側では伝わってこない。やはり祭りは眺めるのではなく参加して体で感じなければと早々に食事を終え外に出る。

今、青森のねぶたは壮大な祭りになっている。「ラッセー、ラッセー」の掛け声で舞い踊るハネト(踊り子)や大太鼓を載せた山車を従え、大きな張りぼてを載せた山車(ねぶた)が市中を練り歩く。

今、青森のねぶたは壮大な祭りになっている。「ラッセー、ラッセー」の掛け声で舞い踊るハネト(踊り子)や大太鼓を載せた山車を従え、大きな張りぼてを載せた山車(ねぶた)が市中を練り歩く。

山車を引くもの・太鼓を叩くもの・踊るもの、みなが一体となって祭りが盛り上がってゆく。大手企業や団体の広告がついて華麗に装飾したねぶたが続く。

道端の一か所で待ち伏せしていても次から次へと趣向を凝らしたねぶたが近づいてきて目の前を通り過ぎてゆく。

ねぶたの絵柄は歴史上の武者絵や神々などをテーマにしたものが多い。

ねぶたの絵柄は歴史上の武者絵や神々などをテーマにしたものが多い。

ねぶた師の竹浪比呂央さんによれば一年がかりで製作し、その年の製作が大詰めを迎える7月には翌年の構想を練って、祭りが終わるとさっそく翌年の原画製作にかかるとのこと。(日本経済新聞2015年7月21日)

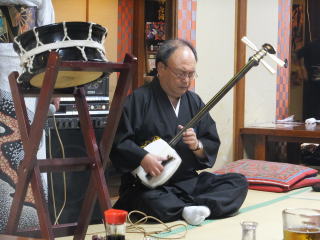

祭り見物の後は津軽三味線と津軽民謡で一休み。短い青森の旅が終わりました。

祭り見物の後は津軽三味線と津軽民謡で一休み。短い青森の旅が終わりました。

神奈川県藤沢市高倉815-2

(小田急線長後駅東口徒歩7分)