SPECIAL REPORT-旅の記録-

■私の西域・敦煌への旅/2011年9月

序:西域への憧れ

子供のころから、シルクロード・砂漠・らくだ・隊商・キャラバン・アジアの古城・・・・というような言葉には不思議と心躍らされる響きを感じ、憧れを持っていた。

童謡「月の砂漠」を聞いてなぜか遠い国の旅の哀愁を感じるのは私だけではないだろう。

中国で仕事をしてこられた友人の三谷宣郷さんの言葉を借りれば、“私達日本人が砂漠を観て誰もが感傷にふける理由は、おそらくDNAが覚えているのではないでしょうか?ユーラシア大陸を長い年月をかけて踏破し、大陸の東の果ての日本島に辿り着いた先祖のDNAが砂漠で過ごした日々のことを覚えているのでしょう。”ということになる。

何年か前に万里の長城から風に吹かれてはるか西方の荒涼とした大地とその向こうに連なる山々を眺めたことがある。そしてそのはるか向こうにあるだろうまだ見ない山々や砂漠や草原を思い、いわゆる西域、アジアの奥地にはいずれは訪問してみたいと思っていた。

そんな折、昨年の景徳鎮へのたびでお世話になった何泰山さんの会社の創立15周年記念パーティーが2011年9月19日に北京で開催された。これに出席したことを機に私の長年のシルクロード願望を少しでも満たすべく中国西域、敦煌へと足を伸ばした。

北京から敦煌までは飛行機で3時間、東京から北京までとほぼ同じ時間中国大陸を西に横切ることになる。

北京空港で敦煌行きCA1287便に乗り込む。幸い窓側に席が取れた。空港を飛び立ってすぐに窓の外をのぞくとはるか遠くに万里の長城が見える。そして荒涼とした山野の上を飛び続ける。うとうとしてまた窓の外をのぞいても同じ風景。中国は広い。二時間ほど飛んで敦煌が近くなってくると、眼下には砂漠が現れる。そして敦煌空港に着陸するまでは草木のない山々と砂漠が延々と続いている。

その昔、電車も自動車もない時代に恐らく何十日も、あるいは何か月もかけて到達した場所に今は空路うとうとと眠りながら到着してしまう。そのころの旅人などに申し訳ないような気分である。

↓

今回の敦煌行きに際しては、私なりに井上靖の小説「敦煌」や松岡譲の「敦煌物語」を読んで予備知識を得た。そして敦煌訪問について次のような素朴な目標をつくった。

今回の敦煌行きに際しては、私なりに井上靖の小説「敦煌」や松岡譲の「敦煌物語」を読んで予備知識を得た。そして敦煌訪問について次のような素朴な目標をつくった。

陶芸に関わる東西交流の痕跡を探りたい。私の陶画デザインのヒントになるような対象物(駱駝・民族衣装・建物・楽器・壁画・・・)を探したい。砂漠を見たい。駱駝に乗ってみたい。砂漠の夜空を見たい・・・。

敦煌に関して基本的なことを確認しておこう。

敦煌は西蔵高原の北縁、中国甘粛省河西回廊の西端に位置し、海抜1,138M、人口約15万、年間降雨量39.9mmの砂漠性気候のオアシス都市である。紀元前111年の西漢時代に敦煌都として設立されて以来、歴代シルクロードの交通の中枢としてユーラシア大陸東西文化交流の中心地となってきた。西にはタリム盆地、北にはゴビ砂漠がある。

その昔、唐代の僧、玄奘三蔵(602~664年・三蔵法師・有名な怪奇小説「西遊記」のモデル)は、敦煌からゴビ砂漠を西北に70~80kmの場所にある王門関を通ってインドに向けて修行の旅に出たといわれている。恐らく敦煌にも立ち寄り一休みしたことであろう。莫高窟で発見された書画の中に行脚僧が描かれており、これが玄奘三蔵であるという説もある。

おもな産業は農業。農産物は、綿花、小麦、とうもろこし、葡萄などの果物。道路沿いの畑には白い綿の花(実)が咲いていた。

DAYⅠ:2011.9.21

砂漠・鳴沙山

過去にNHKテレビの「シルクロード」を観て、映画「アラビアのロレンス」を観て砂漠への思いを強めてはいたが、私は今までに実際の砂漠に足を踏み入れたことはなかった。今回の旅行で鳴沙山とこれを取り巻く砂丘を訪れたのが私にとっての初めての砂漠体験である。

過去にNHKテレビの「シルクロード」を観て、映画「アラビアのロレンス」を観て砂漠への思いを強めてはいたが、私は今までに実際の砂漠に足を踏み入れたことはなかった。今回の旅行で鳴沙山とこれを取り巻く砂丘を訪れたのが私にとっての初めての砂漠体験である。

敦煌市内から車で約30分。鳴沙山のあたりは東西の長さ約40km、南北の幅約20km、最高峰は海抜1,715mということで、シルクロードでも最も美しい砂丘が連なっているということである。砂は粒子の細かい粉のような砂である。観光客は靴の中に細かい砂が入り込まないように黄色い靴カバーを履かされる。

鳴沙山のふもとにあるオアシス月牙泉は、砂漠の中にありながら1,000年も枯れたことのない泉である。このオアシスに今は清の時代に建てられたという形の良い建築物が趣を添えているが、その昔には砂漠を旅する人たちののどの渇きを癒す場所だったのであろう。

鳴沙山のふもとにあるオアシス月牙泉は、砂漠の中にありながら1,000年も枯れたことのない泉である。このオアシスに今は清の時代に建てられたという形の良い建築物が趣を添えているが、その昔には砂漠を旅する人たちののどの渇きを癒す場所だったのであろう。

鳴沙山の砂丘を駱駝に乗ってミニキャラバンを体験した。座っている駱駝に乗るのだが、立ち上がる時と降りるときに急に動くのを注意すれば、楽しい乗り物である。約一時間鳴沙山のふもとを歩く。駱駝は一歩一歩不安定な砂地を踏みしめて歩いてゆく。駱駝に乗るのは初めてだが思いのほか“楽だ”。ミニキャラバンではあるが駱駝の背中の上で揺られて何日も何十日も砂丘を旅する人たちのことを想像し、その苦労や気分のごく一部を味わった。

駱駝の姿は堂々として美しい。顔も穏やかで従順な動物である。このところ何回か陶の表面に駱駝の絵を描いたが、実物を直接観察して今後のデザインに反映しようと思う。残念ながらスケッチをする余裕がないので、いくつかのシーンをカメラに収めた。

駱駝の姿は堂々として美しい。顔も穏やかで従順な動物である。このところ何回か陶の表面に駱駝の絵を描いたが、実物を直接観察して今後のデザインに反映しようと思う。残念ながらスケッチをする余裕がないので、いくつかのシーンをカメラに収めた。

月牙泉の景色→

砂漠の星空

砂漠で星空を見てみたい、と前から思っていた。だいぶ前に読んだ司馬遼太郎の紀行文「街道をゆく」で、“モンゴルでは夜空に人工衛星が見える”と書かれていたのを憶えている。夕食後夜九時過ぎに、同行の仲間たちと星を見に出かけた。

ガイドさんのアドバイスに従って持ってきたホテルのバスタオルを砂の上に敷いて仰向けに横たわる。満天の星、北斗七星が鮮やかに見える。

九時過ぎに砂丘に仰向けになったときには未だ日本で見る星空とあまり変わりはないと思ったのだが、夜が更け時間がたつにつれきらめく星の輝きが増していった。仲間たちと雑談をし、星のまたたきを眺めながら昼に乗った駱駝の旅を思った。

キャラバンは通常日差しの強い昼間は休み、比較的涼しい夜に旅する。降るような星空のもと黙々と駱駝で旅を続ける人たちのことを想像した。静かに黙々と旅を続けることがどんなことなのか?私たちはいま多くの情報が氾濫する狭い日本で生きていて、多くの音や文字や色彩の喧騒に慣れてしまっている・・・ちょっと想像しにくいと感じた。

キャラバンは通常日差しの強い昼間は休み、比較的涼しい夜に旅する。降るような星空のもと黙々と駱駝で旅を続ける人たちのことを想像した。静かに黙々と旅を続けることがどんなことなのか?私たちはいま多くの情報が氾濫する狭い日本で生きていて、多くの音や文字や色彩の喧騒に慣れてしまっている・・・ちょっと想像しにくいと感じた。

飛行機なのか、時折り点滅する光の航跡を残して過ぎていったが、残念ながら期待した人工衛星らしきものは確認できなかった。

一時間足らずの星空見物だったのでやや物足りない気持ちはあったが、日本から遠く離れた敦煌の砂漠で星空を眺めたいというささやかな希望は満たされた。

恐らく寒さをこらえて夜中までこのまま眺めていれば星空の感激は更に素晴らしいものであったろうが・・・。

DAYⅡ:2011.9.22

莫高窟千仏洞 ↓ 莫高窟

仏教美術の粋を集めた砂漠の中の大画廊、壁画芸術の長廊ともいわれる莫高窟は、敦煌の東南25kmの鳴沙山東麓の岩壁に掘られている。石窟の長さは約1,618メートルで、掘削は紀元366年から始まったといわれている。

仏教美術の粋を集めた砂漠の中の大画廊、壁画芸術の長廊ともいわれる莫高窟は、敦煌の東南25kmの鳴沙山東麓の岩壁に掘られている。石窟の長さは約1,618メートルで、掘削は紀元366年から始まったといわれている。

現存する492か所の石窟には多くの壁画、彩色塑像などが残され保存されている。1991年には国連ユネスコ連盟により世界文化遺産に指定されている。

長大かつ壮大な洞窟芸術である。おそらくすべての洞窟を見て回るのには数か月が必要であろう。 ↓ 莫高窟への道

私たちは研究員というガイドの案内でおよそ10か所の洞窟を見て回った。さすが研究員という公認の名称を持ったガイドで、仏教から美術全般にわたり詳しく興味深い説明をしていただいた。ほとんどの壁画が物語になっている。さながら仏教物語を聴講するという気持ちで説明を受けた。

私たちは研究員というガイドの案内でおよそ10か所の洞窟を見て回った。さすが研究員という公認の名称を持ったガイドで、仏教から美術全般にわたり詳しく興味深い説明をしていただいた。ほとんどの壁画が物語になっている。さながら仏教物語を聴講するという気持ちで説明を受けた。

色とりどりの壁画、仏教美術は通常日本で私たちが想像するような“侘び寂び”の世界ではなく、華やかな色彩の世界なのである。私は自分の作る陶の表面に描くデザインとして面白いものはないか、限られた時間の中でヒントを探し求めたが・・・・。

彩色された色とりどりの壁画が千年以上も保存されて残っているのは、敦煌の典型的な大陸性気候、つまり昼間の日照が強く湿度が低いという気候条件が永年にわたって芸術の宝庫を保護してきたといわれている。 ↓ 敦煌文書が発見された石窟

今、私たちは飛行機でこの砂漠の中のオアシスの町に飛んできて、バスで簡単に砂漠のふもとまで来て、岩壁に掘られた絵や仏像を眺めている。

今、私たちは飛行機でこの砂漠の中のオアシスの町に飛んできて、バスで簡単に砂漠のふもとまで来て、岩壁に掘られた絵や仏像を眺めている。

しかし、乗り物は馬や駱駝だけであった時代に、この場所まで来て、何日も、何ヶ月もかけて絵を描く、岩を掘る・・・。もちろん電気もない、薄暗い洞窟の中の作業。想像するだけで気の遠くなるような作業である。

何かに集中することができる“思い”、“意思”がなければ成しえなかったものであろう、と思う。

研究員が最後に案内してくれた石窟が、前述の小説「敦煌」や「敦煌物語」のモデルとなった場所であった。つまり、19世紀最後の中国清朝の光緒26年(1900年)5月に、敦煌千仏洞の小さな石窟から偶然に発見された夥しい数の経巻や画巻などのいわゆる敦煌文書を、20世紀初頭に列強の中央アジア探検隊(イギリスのオーレル・スタインやフランスのポール・ペリオ、そして日本の大谷探検隊など)が競って強奪し合った物語の舞台となった場所である。

夜光杯

敦煌の土産に夜光杯があるというので楽しみにしていた。夜光杯という名前を聞いたときは西方ペリシャからはるばると砂漠を渡ってきたガラス製品かな・・・と思っていたのだが、敦煌の近くの山脈から切り出された玉を研磨加工して作られた酒杯ということであった。みやげ物屋で値切ってペアの夜光杯を記念に買い求める。

夜光杯は初唐の詩人王翰(おうかん)の「涼洲の詞」に出てくるので有名になったようだ。涼洲の詞は砂漠で戦う兵士の哀感をうたった詞。

↓夜光杯

"葡萄の美酒 夜光の杯

"葡萄の美酒 夜光の杯

飲まんと欲して琵琶馬上に催す

酔って砂上に臥す 君笑うこと莫れ(なかれ)

古来征戦 幾人か回る(かえる)"

ところで当時の人たちは夜光杯にはどんな酒を注いで飲んでいたのだろうか。上の詩のようにぶどう酒か、白酒あるいは馬乳酒だったのかもしれない。

今回の旅行では毎晩のように白酒を飲んだ。アルコール度数は50度前後と高い蒸留酒で、喉に入れた瞬間に口の中が熱くなるような酒だが、アルコールの香りがよく飲みやすい酒で酔い覚めもよい。

王鵬生さんを訪ねる

昨年の景徳鎮行きの際に何かとアドバイスをくれた友人のMZさん、実は旧友の水谷正美さんが今度の敦煌行きに関してもいろいろとアドバイスをくれた。そして彼が数年前にいわゆるバックパッカーとしてほぼ二か月にわたる“中国放浪の旅”をして敦煌に立ち寄った際にお世話になった王鵬生さんを訪ねてくれという。そのとき水谷さんは西安からウルムチに列車で移動する途中の下車で、ほぼ一日かけて敦煌まで来て、王さんのホテルに3泊したということである。 ↓王さんと

水谷さんから連絡を受けていた住所と地図を頼りに王さんが経営する小さなホテルを訪問する。ホテルというよりも木賃宿と書いたほうが似合うような場所である。玄関を入って「ワンさん」と声をかけると、すぐに初対面の王さんが出てきた。王さんは見ず知らずの外人(私の姿を見ればすぐ日本人とわかるのだろう)が突然に訪ねて来て、一瞬怪訝な顔をしていたが、私が訪問の経緯を説明すると納得し思い出したのか握手を求めてきた。ここには大きなホテルでは味わえない独特の楽しい人間的な雰囲気がある。

水谷さんから連絡を受けていた住所と地図を頼りに王さんが経営する小さなホテルを訪問する。ホテルというよりも木賃宿と書いたほうが似合うような場所である。玄関を入って「ワンさん」と声をかけると、すぐに初対面の王さんが出てきた。王さんは見ず知らずの外人(私の姿を見ればすぐ日本人とわかるのだろう)が突然に訪ねて来て、一瞬怪訝な顔をしていたが、私が訪問の経緯を説明すると納得し思い出したのか握手を求めてきた。ここには大きなホテルでは味わえない独特の楽しい人間的な雰囲気がある。

さっそくその場で東京にいる水谷さんを携帯電話で呼び出し、久しぶりの会話をしてもらう。王さんが“一緒に写真をとろう、一緒の写真を水谷さんに渡してくれ”、といってくれる。ささやかな国際交流支援である。そして水谷さんがここをベースに砂漠の周辺を歩き回ったことを想像した。

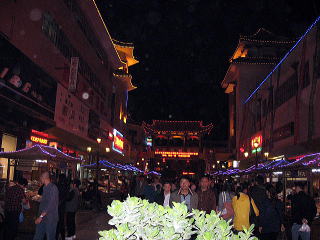

ところで、王さんは私の名刺を見て記載してある高倉陶房のホームページをその場で開いてくれた。見慣れたトップページが出てきた。日本を離れて遠い敦煌で高倉陶房のホームページが見ることができた。王さんは(日本語はわからないのだろうが)私のホームページの記録を見て“景徳鎮も訪問しているのですね・・・”と言ってくれた。感激。 ↓夜店市場風景

王さんを訪ねたのち、近くの夜店市場を歩いて敦煌最後の夜を楽しんだ。いろいろな食べ物屋台と楽しいみやげ物店が続いている華やかな通りである。焼肉を食べさせる店、果物を売る店、蒸しパンのようなものを売る店、夜光杯を売る店、木の板に駱駝の彫刻をする店、天然石に絵を描く店・・・。

王さんを訪ねたのち、近くの夜店市場を歩いて敦煌最後の夜を楽しんだ。いろいろな食べ物屋台と楽しいみやげ物店が続いている華やかな通りである。焼肉を食べさせる店、果物を売る店、蒸しパンのようなものを売る店、夜光杯を売る店、木の板に駱駝の彫刻をする店、天然石に絵を描く店・・・。

夜店は砂漠の民と観光客とが混然一体となった歓楽の場所である。そして夜店を歩きながら今訪ねたばかりの王さんの木賃宿を思い、ゆったりとした水谷さんの“旅らしいたび”うらやましく感じた。私のたびは急ぎ足で明日は飛行機で北京に移動、そして明後日は日本に戻る。

陶芸に関わる東西交流

陶芸に関わる東西交流

今回の敦煌訪問では陶芸に関しての東西交流の痕跡を探したいと思っていた。つまり、陶磁器にかかわるシルクロードの役割を目で見て感じたいと思っていた。しかし、今回の旅は仲間と一緒の急ぎ旅、私の準備不足もあり、この目標を達成することはできなかった。

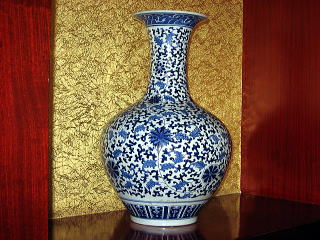

ホテルロビーの青花磁器→

ただ一つ印象的だったことは、莫高窟での研究員の解説の中に、“壁画の色彩はペルシャやアフガニスタン方面から青色顔料(岩絵の具)の原料となるラピスラズリが入ってきたことにより一段と華やかになった”、という話があったことである。

そんな話を踏まえて、元の時代に景徳鎮で花開いた青花磁器の原料となったコバルト顔料なども、おそらく西方の国からこの砂漠の町を通過して景徳鎮に運ばれたのではないか・・・・と私なりに思った。

神奈川県藤沢市高倉815-2

(小田急線長後駅東口徒歩7分)