MEMORANDUM-陶房雑記帳-2012年1月

■山田常山展

有楽町の出光美術館で開催されている「三代山田常山―人間国宝、その陶芸と心―」展を見てきました。昨年も今年も新年最初の美術館訪問は出光美術館ということになります。(陶房雑記帳2011年1月参照)

山田常山(1924年~2005年)は常滑焼の急須(特に「朱泥」という赤い土を使った作品が有名)で知られる陶芸家(人間国宝)です。

私は若いころ名古屋に住んでいたので知多半島方面にはよく出かけ、やぶ椿が咲く細い道を歩いたり、ギャラリーが並んでいる通りを歩いた記憶があります。その頃から“山田常山の急須”という評判は聞いていましたが、当時はまだ急須にも興味がなく陶房に立ち寄ったこともありませんでした。

そんなわけで今回の展示も急須を中心とした精巧な細かい作品が多いのだろうと想像していたのですが、見事に予想を裏切られました。

美術館内を一巡りして思ったことは、山田常山は掌(てのひら)に収まってしまいそうな小さく精巧な茶器から、高さ40cm位もある大ぶりの豪快な自然釉が流れる焼き締め壷まで、製作領域に極端な二面を持ち合わせている陶芸家だな、ということでした。

確かに展示の前半は精密で丁寧な茶器が多く展示され、ひとつひとつの小さな造形に感心するばかりなのですが、後半は「常滑自然釉と登り窯」というテーマで山田常山の豪快な焼き締め作品が並んでいました。このあたりは美術館の展示演出の巧みなところでしょうか。

そして、精巧な茶器を製作する緊張感から解放され爆発して製作されたのが豪快な灰被り焼き締め壷なのかな、と予期しなかった驚きと想像をしました。

私自身、急須はだいぶ昔に陶芸を習い始めのころいくつか作った記憶はありますが、それ以降作ったことはありません。本体を作る、把手をつくる、ふたを作る、注ぎ口を作る、というようにいくつかの部品を作って、それらを貼り合わせる・・・というような細かい複雑な作業過程があるので何となく避けていたのかもしれません。

2007年に訪問した中国宜興窯の急須のスタイル(「茶銚」把手が注ぎ口に対して後ろにあるもの)が、常滑の急須のスタイル(「茶注」把手が横にあるもの・多くの日本の急須は横に付いている)に大きく影響しているということや、宜興にあった「紫砂」という粘土と、常滑で「朱泥」とともに多く使われている「紫泥」という土とは比較的似ているということが印象的でした。(2012.1.10)

2007年に訪問した中国宜興窯の急須のスタイル(「茶銚」把手が注ぎ口に対して後ろにあるもの)が、常滑の急須のスタイル(「茶注」把手が横にあるもの・多くの日本の急須は横に付いている)に大きく影響しているということや、宜興にあった「紫砂」という粘土と、常滑で「朱泥」とともに多く使われている「紫泥」という土とは比較的似ているということが印象的でした。(2012.1.10)

独創的な急須(作者不詳)→

■「心」と「味」

年初の抱負で「心・技・体を整えて・・・」と書きましたが、よくよく考えてみると立派な目標すぎたかな、と思っています。“言うは易し行うは難し”、ということにならないようにせいぜい精進する覚悟です。

「技」は修練を重ねれば少しずつでも必ず上達します、「体」は鍛錬すればある程度は整えることができます。しかし、「心」の整え方はどうすればよいのか?

「心を込めたものは素晴らしい」とよくいいますが、そもそも「心を込める」って何なのか?心はどうすれば込められるのか?丁寧に作業をすればよいのか、優しい気持ちで作ればよいのか?

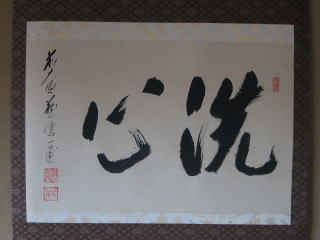

わが家の和室の床の間にこの正月は「洗心」という書が掛けてあります。京都大徳寺派の蔵雲寺(兵庫県)の住職矢野一甫さんの書です。素晴らしい書体でほれぼれしながら見ているのですが、「心を洗う」ってどういうことかなと考えてしまいます。

「心を整える」「心を込める」「心を洗う」。言葉で表現するのは簡単ですが、そのために何をしたらよいのか?簡単なようで難しい課題です。

手先が器用で作業が早く上手に作る人がいます。しかし何となく味がない。上手だけれど面白くない。一方、作るのが比較的遅く一見下手くそな人がいます。しかし出来上がった作品は何となく味がある。

手先が器用で作業が早く上手に作る人がいます。しかし何となく味がない。上手だけれど面白くない。一方、作るのが比較的遅く一見下手くそな人がいます。しかし出来上がった作品は何となく味がある。

もちろん、上手に出来て味があれば一番いいのでしょうが、これがなかなか難しい。

「味」って何なのかな?と思うことがあります。一生懸命創れば「味」が出るのかなと思うとそうでもない。気軽に作っても何となく味のある作品があります。昆布や煮干や鰹節のように“天然の味”というものが陶芸にもあると良いのですが。粘土に“味の素”でも振り掛けてから作れば味のある作品ができると楽なのですが。

以上、わかったようなわからないような禅問答のようなことを書いてみましたが、今年も難しい課題に向かってコツコツ地道にやってゆくしかないのかなと思っています。

(2012.1.9)

■今年の抱負・極道への道を進む

今年も健康に注意してより良い作品を作れるよう励みたいと思っています。

さて、20年以上も前のことですが、公募展に入賞したときの表彰式で主催する美術家協会の理事の方が次のような挨拶をされていました。

“本日、入賞してここに招待された方のなかで、初めての方はまだ「趣味」のレベルです。二回目の方は趣味が高じて「道楽」になりました。そして三回目の方は晴れて「極道」入りしたことになります。どうか皆さんが極道を目指して精進してください。但し極道になるということは社会的な責任も出てきますから、その道を極め人間を高める心がけを常に持つように・・・”

そのとき私は二回目の受賞でしたので、自分はまだ「道楽」のレベルなのだな、極道を目指して頑張らなければ、と思った記憶があります。

そして20年以上経った今も道楽と極道の間をふらふらしているのかな、と自己評価することがあります。

今年こそは極道の道に踏み込みたいと思っています。「芸海無漄」(芸の海に果てはない)という言葉もありますから、恐らく道を極めるということは容易なことではないと思いますが、何とか極道の端くれにはなりたいと思っています。

そして極道を目指すためには、まずは「心・技・体」を整える、ということと考えています。すなわち、素直な気持ち(心)で作陶する、作陶の時間を多くする、数をこなして技を磨く、新しい技術に挑戦する、研究する、そして健康(体)に注意。

以上の目標を達成するために、今年も元旦に高倉陶房の近くの氏神様(七つ木神社)に年始のお参りをし、神様にも手助けをお願いしてきました。七ツ木神社は藤沢市と横浜市の市境を流れる境川を見下ろす高台にあります。

毎年私の元日はこの神社への初詣で始まります。神社の境内から東のほう横浜方面を眺めると初日の出も拝められます。

毎年私の元日はこの神社への初詣で始まります。神社の境内から東のほう横浜方面を眺めると初日の出も拝められます。

まずは、家族の健康を祈念しました。次に東日本大震災で被害に遭われた方々のご多幸を祈念しました。そして私の極道入りを祈念しました。(2012.1.1)

七ツ木神社→

神奈川県藤沢市高倉815-2

(小田急線長後駅東口徒歩7分)