MEMORANDUM-陶房雑記帳-2015年1月

■陶板「桂林の月」

中国桂林に最初に旅したのは当時のアルバムを開くと1985年のことです。京都で仕事をしていたころの仲間たちと一緒に出掛けた楽しいたびでした。雄大な岩山に囲まれて蛇行する漓江の風景は圧巻で、大自然の造形の妙に感激したものです。そのころは川下りの遊覧船も私たちの船だけで水墨画のような幽玄の世界を堪能することができたものです。

その後、2000年前後に再訪したときには観光客の多さにびっくり、川下りの船が列をなしていました。しかし、桂林の山々の風景とその間を縫うように流れる川、そして両岸に続く長閑な山水画の風景は変わることなく、人間どもが集まってざわざわ騒いでいるのを見下ろし悠然としたものでした。

10年ほど前にそんな中国桂林の印象を陶板に表現したことがあります。(縦30×横63cm)

焼き上がりの雰囲気は悪くなかったのですが、残念なことにひび割れが二カ所にできてしまって、結局どこにも発表しないで未だにわが家の軒下にほこりをかぶって立て掛けたままになっています。

この正月、もう一度この陶板「桂林の月」に再挑戦することにしました。

使用する粘土は割れにくいようにペタライトを含む土鍋用の粘土を70%、赤土30%でブレンドしました。桂林の山々は青銅釉薬の流し掛けで表現し、空は青釉で。流し掛けは釉薬を柄杓(ひしゃく)で一気に掛けるのですが、その勢いがそのまま山の勢い(風情)になるので気を使うところです。そして川岸には長閑な田舎風景を呉須で描こうと思っています。

使用する粘土は割れにくいようにペタライトを含む土鍋用の粘土を70%、赤土30%でブレンドしました。桂林の山々は青銅釉薬の流し掛けで表現し、空は青釉で。流し掛けは釉薬を柄杓(ひしゃく)で一気に掛けるのですが、その勢いがそのまま山の勢い(風情)になるので気を使うところです。そして川岸には長閑な田舎風景を呉須で描こうと思っています。

焼成は弱還元。青銅釉の緑がやや黒ずんで発色してくれればいいのですが。初めて使うペタライトを含む粘土がどのように焼きあがってくれるか?粘土をちょっと変えただけで思わぬ焼き上がりの変化があるので油断ができません。吉と出るか?それとも?今年を占う楽しみな再挑戦です。

(注)ペタライト(葉長石)はパワーストーンとしても知られているが、窯業の世界ではその高い耐熱衝撃性を利用して土鍋用の粘土などに使われている。(2015.1.15)

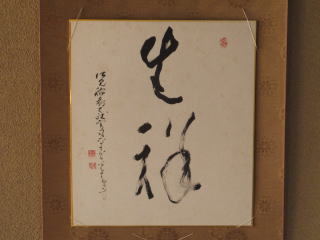

■生祥

2015年正月。

今年はわが家の床の間に「生祥」と書かれた茶掛けを飾りました。書は、昭和の時代に京都伏見稲荷大社の宮司を務められた、守屋光春さんの筆によるものです。(陶房雑記帳2011年12月「陶と書・その2」参照)

「生祥」とは「健康で幸せを感じながら毎日を送ること」、と私なりに解釈しています。

「祥」という文字を辞書で調べると、「めでたいこと、またはその前ぶれ」とあります。

焼物にも「祥瑞(ションズイ)」という染付磁器があります。

中国明代末期に日本の茶人の注文により景徳鎮窯で焼かれたといわれているもので、白い磁器の肌に呉須による青藍色の鼈甲紋や幾何学紋などが描かれた特徴のある焼物です。その後日本の京焼や有田焼などでもときどき見かける文様で、お祝いの席などで喜ばれる文字通りめでたい焼物です。

中国明代末期に日本の茶人の注文により景徳鎮窯で焼かれたといわれているもので、白い磁器の肌に呉須による青藍色の鼈甲紋や幾何学紋などが描かれた特徴のある焼物です。その後日本の京焼や有田焼などでもときどき見かける文様で、お祝いの席などで喜ばれる文字通りめでたい焼物です。

実は昨年末に体調を崩して10日ほど入院して、病室の中でぶらぶらしながら気が付いたことがあります。それは、これまで100%健康でなければ健康とはいえない、と漠然と思っていたのですが、そうではなくて一つや二つ病気を持っていても健康的に生きるということが大切なのだ、ということです。

病室でふと「生祥」の書を思い出し、入院してやっとその意味が分かったような気がしたわけです。

そうだ、少しくらい病気をしても健康な気持ちで過ごすことが大切なのだ。100%健康というわけではないが、まずは作者が幸せな気持ちで創らなければ、焼きあがった作品を観ていただく人にも幸せを感じてもらえないだろう。

今年は今まで以上に幸せを感じながら陶創りに励み、より良い作品を焼きあげたいと思っています。誰かが見て触れて使って何か(幸せ)を感じてもらえるような作品創りが目標です。

昨年末12月は高倉陶房の仲間たちとの作陶交流もマルひと月休業。陶房も窯小屋も冷え込んだままで正月を迎えました。正月三ガ日が過ぎるころからそろそろ汗と熱気を吹き込んでゆきます。

まずは粘土練りから。氷のように冷たくなった粘土を取出し、ストーブの火で手を温めながらゆっくりと練り始める。さあ、新しい飛躍の年のスタートだ。(2015.1.1)

神奈川県藤沢市高倉815-2

(小田急線長後駅東口徒歩7分)