SPECIAL REPORT−旅の記録−

■土岐への旅―二十歩先生の講演を聴く/2012年1月

2010年秋に景徳鎮へひとり旅をした。(当ホームページ「旅の記録-景徳鎮の旅-」参照)その時にお世話になったのが景徳鎮陶瓷学院客員教授の二十歩文雄先生である。世界の陶芸家の憧れの地、景徳鎮の大学で日本人として初めて教壇に立ち、世界に羽ばたける若い陶芸家の育成と陶芸を通じての日中交流に活躍されている。

その二十歩先生が年末年始の休暇で帰省され、1月24日に土岐市で講演をする、というメールをいただいたのでさっそく出かけることにした。

土岐までは名古屋からJR中央線で約40分、電車で行く予定だったのだが、途中駅の春日井市に旧友の神野祐紀雄さんがいるので久しぶりに会ってからと思って連絡したら、神野さんが車で案内してくれることになった。

神野さんは多芸な方で「高倉陶房」の印鑑の製作者でもある。私の作品に挨拶状を添えるときには必ず神野さんの篆刻で彫っていただいた角印を捺すようにしている。

土岐・東濃・美濃焼 ↓林亮次さんの赤志野

私にとって美濃焼を訪ねて東濃地方を旅するのは今回で三度目である。最初は20年ほど前に多治見市虎渓山の水月窯や、市乃倉の幸兵衛窯をたずねる旅だった。水月窯は近代美濃焼の元祖とも言われる荒川豊蔵さん(1894〜1985年・人間国宝)が築いた窯である。幸兵衛窯では未だ元気なころの加藤卓男さん(6代幸兵衛・1917〜2005年・人間国宝)の姿を見ることができた。加藤さんはペルシャ陶器の再現や正倉院の三彩の再現に尽力されたかたで、私の憧れの陶芸家の一人である。

私にとって美濃焼を訪ねて東濃地方を旅するのは今回で三度目である。最初は20年ほど前に多治見市虎渓山の水月窯や、市乃倉の幸兵衛窯をたずねる旅だった。水月窯は近代美濃焼の元祖とも言われる荒川豊蔵さん(1894〜1985年・人間国宝)が築いた窯である。幸兵衛窯では未だ元気なころの加藤卓男さん(6代幸兵衛・1917〜2005年・人間国宝)の姿を見ることができた。加藤さんはペルシャ陶器の再現や正倉院の三彩の再現に尽力されたかたで、私の憧れの陶芸家の一人である。

二度目の旅は5年ほど前で可児市の月村正比古さんの弘法窯を訪問した。弘法窯では奥さんの手料理をご馳走になったり、月村さんの案内で近くの古窯を見学したり、楽しい記憶があります。

そして三度目が土岐への旅。

土岐は岐阜県の南東部に位置する市である。多治見、土岐、瑞浪の三市を中心としたいわゆる東濃地方が美濃焼の産地であり、土岐はその代表的なまちとして知られている。そして多くの陶芸家がこの地方に窯と工房を築いて作陶に励んでいる。わが家の食器棚にある赤志野の湯呑茶碗の作者、林亮次さんも土岐市内の荘山窯の主である。

土岐市は名古屋への通勤圏であり近年はベッドタウンとしても発展してきた。

神野さんの車の窓から見える近くの山の地肌が比較的白っぽい。この地方特有の志野土や五斗蒔土などの成分が含まれているのだろうか。このあたりでは川が白く濁っているときもあるようだ。

美濃焼の歴史を調べると、桃山時代に志野に代表される「美濃桃山陶」が焼かれ一大産地になり美濃焼の基礎が築かれ、さらに江戸時代になると窯の構造が大窯から連房式登り窯となり、志野焼に加えて織部焼の優品などが生み出されたとある。

日本には北から南まで多くのやきもの産地があり、それぞれに日本的な特色ある素晴らしい“やきもの”が多い。しかし私の個人的な好みで日本のやきものを評価すれば、派手すぎない(装飾が華美でない)・地味過ぎない(適度な装飾)・伝統的・暖かな土味・花鳥風月との調和・・というようなポイントから総合的に見て、私は美濃焼が最高の和陶ではないかと思っている。志野・織部・黄瀬戸などの代表的美濃焼の趣は世界に類を見ないものである。

美濃焼伝統産業会館を見学 ↓展示場風景

美濃焼伝統産業会館は伝統的文化遺産の継承、保護、育成をはかり美濃焼陶磁器産業の発展を目的に作られた施設である。館内には千有余年の歴史を持つ美濃焼の伝統的技術に関する資料や、現代の陶芸家たちの作品が展示されている。展示室では年間に多くの地元の作家たちの伝統工芸品発表会が開催されているようだ。織部展・花器展・酒器展・香炉展などなど、興味をそそる展示会が多い。

美濃焼伝統産業会館は伝統的文化遺産の継承、保護、育成をはかり美濃焼陶磁器産業の発展を目的に作られた施設である。館内には千有余年の歴史を持つ美濃焼の伝統的技術に関する資料や、現代の陶芸家たちの作品が展示されている。展示室では年間に多くの地元の作家たちの伝統工芸品発表会が開催されているようだ。織部展・花器展・酒器展・香炉展などなど、興味をそそる展示会が多い。

また、自由に作陶できるコーナー(陶芸教室)などもあり、美濃焼を肌で感じることができるようになっている。作陶コーナーでは若い陶芸家が一人で作業をしていたので粘土のことや焼成方法などについて話しを聞いた。

また、自由に作陶できるコーナー(陶芸教室)などもあり、美濃焼を肌で感じることができるようになっている。作陶コーナーでは若い陶芸家が一人で作業をしていたので粘土のことや焼成方法などについて話しを聞いた。

確かに陶芸を業(なりわい)とすることは大変なことで、業としながらより良い作品を創作してゆくことは多くの苦労もあるだろう。しかし美濃のように多くの陶芸家がお互いの作品に刺激を受け情報交流をし、切磋琢磨できる環境は素晴らしいと思った。

↑作陶コーナ

織部の里を歩く

約400年前の桃山時代、美濃地方は日本最大の施釉陶器生産地であったという。 つまり釉(うわぐすり)をかけて焼く陶器の生産地としては、当時最大の地域であったとのこと。織部の里では丘の斜面に美濃焼最古といわれる大窯や連房式登窯(国指定史跡)などが再現されて見学しやすい状態になっている。

つまり釉(うわぐすり)をかけて焼く陶器の生産地としては、当時最大の地域であったとのこと。織部の里では丘の斜面に美濃焼最古といわれる大窯や連房式登窯(国指定史跡)などが再現されて見学しやすい状態になっている。

再現された大窯→

元屋敷窯とよばれている場所である。連房式登窯は全長24m、幅約2.2m、焼成室14房という大がかりなもので、1956年に発掘されその後一部修復されて国指定の史跡として保存されている。

織部の里風景→

このあたり一帯のいくつもの窯に火が入って天に届くような煙を出して志野や織部の名品が量産されていた当時の風景を想像すると、陶工たちの喧騒が聞こえてくるようである。ちなみに、連房式登窯では主に織部焼などが焼かれ、別の大窯で志野焼などが焼かれていたようだ。織部は良く知られているように、武士で茶人だった古田織部の発案で出来上がったやきもののスタイル(デザイン)である。同じように志野も室町時代の茶人であった志野宗信が美濃の陶工に命じて開発されその作風が確立されたという。

成型した作品を窯に入れて温度を上げてただ焼くだけなら大きな窯なのでどんな作品でも入りそうだが、基本的に織部と志野では焼きかたが異なる。

織部はデザインのポイントとなる緑(織部釉)が鮮やかに発色するように空気を十分に送り込んだ焼き方(酸化焼成)をする。一方、志野は空気の量を制限して窯内を不完全燃焼の状態にした焼き方(還元焼成)をする。しかも、ゆっくりと冷ます段階で長石を多く含んだ志野釉に変化が出て耐火性の高い土がしっかりと焼きしまるように焼成する。点火してから火を止めるまでに3-5日はかかるということである。

元屋敷窯に隣接して美濃陶磁歴史館があり館内にはこの地区で発掘された多くの古典的な美濃焼が展示されている。

厳寒のやきものの里

織部の里で古窯を見物してから夜の講演までには時間があるので神野さんの車で市内ドライブ。市内を走って気がついたのは人通りが少ない。観光客らしい人、窯めぐりの旅らしいひとが誰もいない。喫茶店を探してコーヒーを飲んだが客は神野さんと私だけ。車から外に出ると寒い、寒い。

確かに1月24日は一年でも一番寒い季節、平日の午後、ということもあるが通りが閑散としている。

この数年、若者たちの習い事離れ、という話しを聞くことが多い、陶芸でも、茶道でも、華道でも、世の中の不景気を反映しているのか、あるいはインターネットなどで居ながらにして多くの情報交流が出来るようになってしまって、体を使って何かを作る、外に出かけて何かをするということが少なくなってしまったのか。

日本を代表する美濃のやきもの。美濃の中心的な土岐。春が来て、暖かくなって大勢の“やきもの好き”が道を歩き回ってほしいものである。

二十歩先生との再会

先生の講演は土岐市立陶磁器試験場セラテクノ土岐で夕刻6時半から開催された。セラテクノ土岐は美濃焼産業振興の拠点として、最新の機器により陶磁器生産の研究を推進するとともに、やきものを通じて広く人々が交流できるようにと設立された施設である。

↓セラテクノ土岐

土岐市郊外の小高い丘の上にあり道を挟んで「道の駅・どんぶり会館」があったが、あいにくと道の駅は休館日であった。

二十歩先生にとって土岐は故郷、大勢の友人知人がおられるだろうし、講演の後ではご迷惑かと思い、講演前にご挨拶をと思い少し早めに会場に到着した。先生は会場で講演の準備をされていた。さっそく立ち話し。私と先生とはこれまでに景徳鎮陶瓷学院内で一回お会いしただけ。それも正味一時間足らずのお付き合いにすぎないのに、なぜかもう何十年かの付き合い、という雰囲気なのである。

二十歩先生の講演を聴く

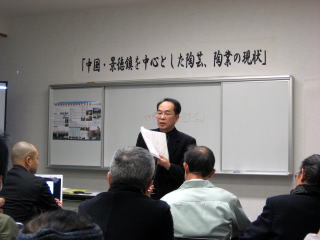

講演の演題は「中国景徳鎮を中心とした陶芸・陶業の現状について」というもの。さすが大学教授、話しがうまい。景徳鎮市街や風景の写真も多く紹介され私にとっては懐かしく楽しい講演だった。 ↓先生を囲んで神野さんと

講演会への参加者は陶芸家や陶磁器関連の業界そして報道関係の方々が多いようだ。どうやら趣味で参加しているのは私と神野さんくらいのようだ。岐阜テレビの取材も入ってテレビカメラマンが動いている。テレビに映るか。

いま日本経済全体が不景気の流れにあるが、土岐に限らず日本各地の工芸品としてのやきもの産業が衰退気味である。100円ショップなどでは中国産の安価な食器類が大量に出回っている。しかし、中国から安い品物を輸入するよりも日本から質の良い優れた陶磁器を膨大なマーケットである中国に輸出できないか?ということが課題である。すでに日本の陶磁器産業の中国進出の可能性に関するいくつかの調査レポートもあるようだ。また、中国内に日本陶磁器のアンテナショップを設けるという動きもあるようだ。

二十歩先生の講演はこのような業界の動きを反映して、“中国における日本の陶磁器の受け入れ(市場性)の可能性”を意識されての内容となっており、先生の発言の中にいくつか中国進出のヒントがあるような気がする。

二十歩先生の講演はこのような業界の動きを反映して、“中国における日本の陶磁器の受け入れ(市場性)の可能性”を意識されての内容となっており、先生の発言の中にいくつか中国進出のヒントがあるような気がする。

講演する二十歩先生→

中国人は“端正な商品を好む民族なので、桃山陶器のようなゆがみのある器は、二等品として扱われてしまう。しかし、付加価値をつければ(中国進出の)チャンスはある”という意見がある。確かにそのとおりであろう。そして付加価値をつけるためにも桃山陶器のような優れた日本製品の啓蒙活動が重要になり、二十歩先生のように景徳鎮に踏み込んで地道な活動を続けることが意味を持つのではないかと思う。

近い将来、中国の富裕層の中から、端正な青花などの磁器ものに飽きて、織部・志野・黄瀬戸というような日本の伝統的な器に興味を持つ層が生まれてくるような気がする。昨年亡くなったアップルコンピューターの創設者であった、スティーブ・ジョブスは日本のやきもの、特に越中瀬戸焼(富山県)が好きだったとのこと。

中国に限らずある日突然世界から日本の陶磁器へのコールが始まるかも知れない。1,600年代に有田・伊万里の色絵磁器がヨーロッパでもてはやされたように。そしていま歌手の由紀さおりさんの曲がアメリカでヒットしているように。

今回の土岐への小旅行は寒いが好天だった。講演の後、神野さんご夫妻と遅い晩ご飯を食べて春日井に一泊、翌日新幹線で岐路に着く。

神奈川県藤沢市高倉815-2

(小田急線長後駅東口徒歩7分)