SPECIAL REPORT-旅の記録-

■鶯歌への旅/2012年12月

「鶯歌」という文字を見ただけで何となく長閑な詩心を感じる。

2011年12月に鵠沼画廊で個展を開催したときに、台湾に鶯歌という陶芸の街があることを初めて知った。個展会場に立ち寄ってくれた高校時代の友人藤田浩君から、中国の景徳鎮ほどの規模ではないが台湾にも鶯歌(Ying・ge・中国語で“インクー”と発音するようだ。)という陶磁器の街がある、ぜひ訪ねてみたら、という話しがあった。藤田君は現役時代に駐在していたこともあり台湾事情には精通している。

あれ以来、私の頭には“鶯歌を訪ねてみたい”という思いがあった。

一人旅でもと思っていたのだが、陶芸仲間の岩崎博充さん・佐藤忠夫さんにその話しをしたところ、旅はみち連れ、さっそく三人で台湾に陶芸研修旅行に出かけようということになった。(2012年12月3日~6日)

DAYⅠ

台北到着

宿泊は台北駅すぐ横の天成大飯店(コスモスホテル)。豪華ではないが便利で気軽なホテルである。私の部屋の窓から大きな台北駅舎が眺められる。散歩気分でホテルを出て駅舎まで歩く。

調べるとこの駅舎は1989年に改築完成したもの。中国式の宮殿を模したデザインで外観は壮麗な風格を保っている。

調べるとこの駅舎は1989年に改築完成したもの。中国式の宮殿を模したデザインで外観は壮麗な風格を保っている。

地上6F、地下4Fの建築でコンコースは6Fまで吹き抜けとなって圧巻。鉄道の発着は地下式になっているため列車を眺めることはできないが、台北の中心的な駅としての存在感は充分である。

広い駅コンコースには既に大きなクリスマスツリーが飾られ華やかな雰囲気を演出している。周囲には多くのみやげもの屋が並び、二階はレストラン街になっている。

DAYⅡ

まずは故宮

国立故宮博物院は、台北市北部の士林区にあり、付近には高級住宅街が広がっている。この博物院には1949年中華民国政府(蒋介石総統が率いる中国国民政府)が台湾へと撤退する際に北京の故宮博物院から精選して運び出された美術品が主に展示されており、その数は合計60万点を超え世界四大博物館のひとつに数えられている。(当HP陶房雑記帳2012年4月「青玉獅子香炉・ふたつの故宮」参照)

博物院では3カ月に1回の割合で展示品の入れ替えがあるが、書・絵画・玉・陶磁器・工芸品・青銅器等々、膨大な所蔵量のために、全ての所蔵品を見るためには8年余りもかかると言われている。

博物院では3カ月に1回の割合で展示品の入れ替えがあるが、書・絵画・玉・陶磁器・工芸品・青銅器等々、膨大な所蔵量のために、全ての所蔵品を見るためには8年余りもかかると言われている。

今回の旅行の主目的は鶯歌なのだが、台湾を訪問するに当たりどうしても再訪したい場所があった。故宮博物院南宋官窯と汝官窯の青磁が展示してある部屋である。神奈川県大磯在住の陶芸家 川瀬忍さんのエッセイを読んでから、故宮を再訪し南宋官窯と汝官窯の青磁を比較して見たい、という気持ちが高まっていた。(以下、 ブログ「川瀬忍の世界」より抜粋)

“南宋官窯を勉強するには、台北の故宮博物院へ行くのが一番である。 御後援頂いた方から、故宮博物院への手配を頂き、二十代前半には毎年伺った。圧倒される質と、作品の多さに、嬉しく、毎日、同じ展示室に通っていた。ただ、隣の展示室(今と違い、南宋官窯だけの部屋があった)にある、南宋官窯とは、まったく趣を異にしている十点ほどの青磁が気になった。 疲れてくると、そちらの部屋に行って、その青磁を眺めていた。それが、「汝官窯」(その当時の名称)である。 南宋官窯とちがって、そのものから発するような迫力は少なく、作品自身からの表面的な主張は静かに控えている。 そして、見ていると、こちらがその魅力のなかに、吸い込まれていくような気がしてくるのである。(中略)南宋官窯は、存在感がはっきりして、胸を張って、威風堂々とした貴公子のようだ。 汝官窯は、その魅力に憧れる人にのみ、そっと、微笑み、温かく迎えてくださるような、慈悲深き女性に思えた。”

今回の故宮訪問では川瀬さんのエッセイに出てくる“慈悲深き女性のような「汝官窯」の青磁”と南宋官窯の青磁とをじっくりと観賞し、川瀬さんの心境を少しでも感じてみたいと期待していたのだが・・・。

朝8時半から開館ということなので午前中早めに出かけたが、館内は観覧観光客でいっぱい。中国語が飛び交う。どうやら尖閣列島問題を反映して日本への中国人観光客が減少した分、台湾への観光客が増えているのだとのこと。有名な「翠玉白菜」や「肉形石」のあたりは長い列ができて覗き見もできる状態ではない。青磁のエリア(ギャラリー205)も人の流れが多くゆっくりと鑑賞できる状態ではない。

朝8時半から開館ということなので午前中早めに出かけたが、館内は観覧観光客でいっぱい。中国語が飛び交う。どうやら尖閣列島問題を反映して日本への中国人観光客が減少した分、台湾への観光客が増えているのだとのこと。有名な「翠玉白菜」や「肉形石」のあたりは長い列ができて覗き見もできる状態ではない。青磁のエリア(ギャラリー205)も人の流れが多くゆっくりと鑑賞できる状態ではない。

かくしてわたしの三度目の故宮博物院訪問は館内のティールームでのんびりと陶芸談義をするたびとなった。

DAYⅢ

鶯歌へ

鶯歌は台湾最大の陶磁器生産地である。鶯歌の陶磁器産業は今から約200年前中国・清の時代に中国福建省泉州から台湾にわたってきた陶磁器職人が始めたといわれている。

日ごろから親しくしていただいている友人の医師、塗山百寛先生の親切な手配により通常では味わうことができないVIP待遇の陶芸の町見学となった。設計開発関係の会社を経営している盧さん運転の高級車で台北から一時間足らずのドライブ。あいにくの雨の中、鶯歌市内に到着。

鶯歌①市長さんじきじきの歓迎茶会

つい最近まで9年間市長を勤められたという蘇有仁さんの事務所を表敬訪問し、市長さんじきじきのお手前により台湾茶をご馳走になる。

竹茶盤に宜興(紫砂)風の茶壷が用意され、小ぶりの茶杯にたっぷりと湯が注がれる。作法は中国と台湾では変わりないのか、聞くのを忘れた。前日台北で乗ったタクシーの運転士が台湾茶は中国茶と異なり農薬を使ってないから体に良い、中国からの観光客も土産に買ってゆく、といっていたのを思い出す。

竹茶盤に宜興(紫砂)風の茶壷が用意され、小ぶりの茶杯にたっぷりと湯が注がれる。作法は中国と台湾では変わりないのか、聞くのを忘れた。前日台北で乗ったタクシーの運転士が台湾茶は中国茶と異なり農薬を使ってないから体に良い、中国からの観光客も土産に買ってゆく、といっていたのを思い出す。

事務所の壁には「政通人和」、「徳政可風」というような書が飾られている。市長さんの人柄と業績がうかがわれる事務所である。

鶯歌②新北市立鶯歌陶瓷博物館を見学

鶯歌陶瓷博物館は2000年にオープンした台湾最大の近代的陶瓷博物館。コンクリートとガラスの組み合わせを主体としたモダンな建築で、大きな吹き抜けの空間、ガラス張りの大壁面など、全体的に飾り気のない美しい建物である。

常設展示は古代から現代にいたる台湾陶磁・鶯歌陶磁の発展、現代の陶芸、工業製品としての近代的陶磁器、というような基本的テーマに沿って代表的な陶磁器が陳列されている。館内の広いスペースではいくつかの企画展・個展も開催されている。

また地下には鶯歌の将来を担う子供たちが陶芸に親しめるような広いスペースや、訪問者のための陶芸体験教室などもある。

また地下には鶯歌の将来を担う子供たちが陶芸に親しめるような広いスペースや、訪問者のための陶芸体験教室などもある。

市長さんに寄り添って我々に日本語で解説をしてくれている巫(フ)さんは日本語がうまい。どこで習ったかを聞いたところ、多摩美術大学で四年間陶芸を勉強してきたとのこと。なるほど、日本は近いのだ。

陶芸の街にこのような素晴らしい情報交流基地、情報発信基地が設けられている。案内してくださる市長さんもこの博物館の設立には相当な尽力をされたのだろう。鶯歌の更なる発展が楽しみである。

鶯歌③葉分怡さんの個展

館内のギャラリーで葉分怡さんの個展が開催されている。テーマは「香雲讚」香炉である。葉分怡さんは1978年生まれの未だ若い女流陶芸家。香炉というと比較的古い伝統にとらわれた作品が多いが、葉さんの香炉は伝統にとらわれない新しい発想の繊細且つ華麗な力作である。そしてしっかりとした轆轤技術と造形センス、葉さんの執念を感じた。

館内のギャラリーで葉分怡さんの個展が開催されている。テーマは「香雲讚」香炉である。葉分怡さんは1978年生まれの未だ若い女流陶芸家。香炉というと比較的古い伝統にとらわれた作品が多いが、葉さんの香炉は伝統にとらわれない新しい発想の繊細且つ華麗な力作である。そしてしっかりとした轆轤技術と造形センス、葉さんの執念を感じた。

私は今夏、大学のグループ展で「香る陶」をテーマに香炉を発表し、さて来年はどういうテーマで?と考えていたところだが、葉さんの個展を見てもう少し香炉を追及してみたい、と思いを新たにした。

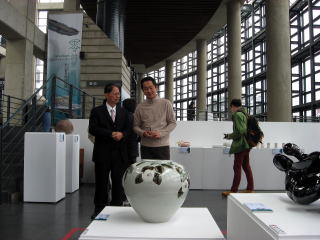

鶯歌④アジアの新進陶芸家の交流

同じく館内で東亜當代陶芸交流展と題して、台湾・日本・大陸(香港)・韓国等、各国大学で陶芸教育に関係する人たちの発表会が開催されていた。日本からも多摩美、大阪芸大はじめ9大学から出品されている。

出展されている作品のほとんどはいわゆる現代陶芸であり、造形美を表現するもので、大作ではあるが何に使うものかわからないものが多い、単に装飾品・置物としての陶芸品なのである。

「用の美」という言葉があるが、私は食器とか、花器とか、酒器とか、の作品を見るとほっとする。若い人たちが新しい表現を追求し研鑽した成果としての現代陶芸なのだろうが、ただ鑑賞するだけ、というのは何か物足りない。用の美を基本にしたい、と思うのは私だけだろうか。

「用の美」という言葉があるが、私は食器とか、花器とか、酒器とか、の作品を見るとほっとする。若い人たちが新しい表現を追求し研鑽した成果としての現代陶芸なのだろうが、ただ鑑賞するだけ、というのは何か物足りない。用の美を基本にしたい、と思うのは私だけだろうか。

日本人陶芸家石山哲也さんの個展も開催されている。粘土で作った大きな岩石のようなオブジエと溶けたガラスとのコンビネーション、不思議な作品である。石山哲也さんには、お会いしたことはないが信楽で注目されている陶芸家のひとりとのこと。本来一体として用いられる土とガラスを、それぞれ別の素材として組み合わせた作品が興味深い。

鶯歌⑤生産工場見学

現代官窯中華陶芸有限公司の製作現場を見学。社長の御嬢さんという方が案内してくれた。そこここに成型用の大小の石膏型が置かれている大量生産の工場である。石膏を外して取り出したばかりの壺を磨いて整える人、素焼きが終わった壺に絵付けをする人、線描きができた作品に絵具をおとしている人。もちろんすべてが分業である。作品は古典的な染付(青花)から色絵、色絵に結晶系の釉薬をかけたモダンなデザインもある。多彩な色絵の作品を主とした製作現場である。

現代官窯中華陶芸有限公司の製作現場を見学。社長の御嬢さんという方が案内してくれた。そこここに成型用の大小の石膏型が置かれている大量生産の工場である。石膏を外して取り出したばかりの壺を磨いて整える人、素焼きが終わった壺に絵付けをする人、線描きができた作品に絵具をおとしている人。もちろんすべてが分業である。作品は古典的な染付(青花)から色絵、色絵に結晶系の釉薬をかけたモダンなデザインもある。多彩な色絵の作品を主とした製作現場である。

鶯歌⑥鶯歌老街

鶯歌老街は、石畳にヤシの並木が続く南国の陶磁器通りである。

鶯歌老街は、石畳にヤシの並木が続く南国の陶磁器通りである。

この通りは、その昔陶磁器業者が多く集まっていた街道で、別名「尖山埔路」とも呼ばれ日本統治時代にはこの地で「尖山焼」と呼ばれる陶芸品が焼かれていたとのこと。近年それらの窯は鶯歌郊外などの別の場所へ移動し、現在の老街は観光客たちが楽しく歩きながら陶芸品を見て触れて、親しみを深められるような街になっている。あいにくの雨で老街をゆっくりと散策する余裕がなかったのは残念である。

DAYⅣ

台湾大学を歩く

最終日、夕方の飛行機まで午前中は自由時間。どこか歴史的な場所を訪ねてみたいと思い国立台湾大学構内を散策した。台湾の現総統 馬英九さんや元総統の李登輝さん等々、多くの指導者を輩出している名門校。今回の旅行でいろいろと便宜を図ってくれた塗山先生の母校でもある。

最終日、夕方の飛行機まで午前中は自由時間。どこか歴史的な場所を訪ねてみたいと思い国立台湾大学構内を散策した。台湾の現総統 馬英九さんや元総統の李登輝さん等々、多くの指導者を輩出している名門校。今回の旅行でいろいろと便宜を図ってくれた塗山先生の母校でもある。

前身は1928年日本統治時代に創立の台北帝国大学。構内には今なお日本統治時代の風格ある建物が残っており現在も使われているとのこと。校門から図書館へと続く大王やしの並木道をのんびり歩く。恰幅の良い佐藤さんはこれから講義に向かう大学教授と間違われそうだ。学生食堂でお茶を飲んで小休止。

余禄①

食べる楽しみ

私は食べ物に関してはいわば雑食・粗食でほとんど好き嫌いはない。旅先でもあまり美食に拘らない。一人旅であれば昼食はマックのハンバーガーで済ましてしまう。しかし、アジアの国々のいわゆるエスニック料理はどこで食べても美味しいのでついつい食べ過ぎてしまう。結果、過去に上海では四川料理を、マラッカでニョニャ料理を食べすぎて腹を壊した苦い経験がある。

そんなわけで旅先ではなるべく腹七分を心がけているのだが、今回同行のお二人は食通である。佐藤忠夫さんは「イタリア料理研究家」という肩書も持つ。二人のお陰で消化剤を服みながら美味しいものをいろいろと経験することができた。

台北に到着した初日の夜には岩崎さんの友人の紹介でラムチョップ(子羊の台湾風焼肉)をいただいた。食材が良いのか焼き方がうまいのか珍味。そして焼肉の店を出てから小籠包と刀削麺の店に立ち寄る、という具合である。

翌日の昼は塗山先生の従兄弟 張さんの案内で飲茶。さすが地元の人が推奨する飲茶の味は絶妙である。張さんとの楽しい会話もはずんでまたまた食べ過ぎ。

そしてその夜は湖南料理。湖南料理はもともと、中国湖南省の郷土料理で中国の八大料理の一つといわれている。四川料理と同様に唐辛子を多用し、辛い中国料理の代表格とされる。湖南省出身の毛沢東がこよなく愛した料理として知られて、「毛家菜」(マオジアツァイ)という別名を持つとのこと。

さらに鶯歌では、歓迎の昼食会を開いていただき、珍しい魚の刺身や猪の肉など珍味をいただいた。台北から車で一時間ほどのところなのだが幾分郷土料理という雰囲気。食べる楽しみをたっぷりと味わった旅でもある。

余禄②

夜市散策

夜市散策

台北市内には多くの夜市があるが、台湾最大のスケールを誇る士林夜市を歩く。食べ物、ファッション、靴、装飾品、ゲーム等々何でもそろっている夜市である。三人で人ごみをかき分けながらぶらぶら。食べ物屋台には焼肉・麺類・饅頭・甘いもの・ジュース類等々が並んでいる。焼肉もステーキ風の肉からホルモンまで、何の肉かわからない。湯気と一緒に独特の匂いが鼻を付く。活気のある楽しいエリアである。

美しい国

台湾には美しい地名が多い。地図を開いて探すとすぐにいくつか優雅な地名が見つかる。「鶯歌」、「鳥来」、「猫空」、「花蓮」、「桃園」、「香山」等々。

情緒的な民族なのか。「情」を大切にする国民性なのか。

風景も美しいが今回のたびでは台湾の人たちの多くの人情に触れることができ、実り多いたびとなった。そんなに遠くない昔、日本の統治下にあったから親日的、というだけでは説明がつかないこの国の人々の美しさを認識した旅であった。

神奈川県藤沢市高倉815-2

(小田急線長後駅東口徒歩7分)