MEMORANDUM-陶房雑記帳-2013年3月

■怪我の功名

今年は例年になく強風・突風が多いように思います。黄砂ではなく「煙霧」なんていう言葉もこの年になってはじめて聞いた次第です。

実は2月16日の土曜日に竹薮で孟宗竹の伐採作業をしていたのですが、根元を切った竹が強風にあおられて隣家の屋根に倒れそうになってしまいました。あわてて倒れ掛かった竹を肩に担いで動かそうと思ったら、滑って転んで切り株の上に仰向けに倒れ、肋骨(あばら骨)を強打。何とか竹が隣家の屋根に倒れ落ちることは避けられました。

その日は寒い日で厚着をしていたので幸い外傷もなく単なる打ち身と思ってそのままにしていたのですが、一週間経っても痛みが取れない。整形外科で診てもらったところ肋骨を骨折している、とのこと。医者からは、通常の日常活動はよろしいが無理な運動や作業は厳禁!といわれてコルセットを付けられてしまいました。

陶芸は私の日常活動なので “リハビリ”の一環として通常通り続けています。重い粘土練りや轆轤作業はちょっとつらいですが・・・。

そんなわけで怪我をしてから陶房で過す時間が多くなっています。粘土に触れていなくても、6月に予定されているアート展の構想を練ったり関連の書を読んだり、釉薬を調合したり、とやることはいくらでもあります。

陶房で過す時間が多くなり結果としてよい作品が出来上がれば文字通り“怪我の功名”ということになるのですが。

3月11日、ほぼひと月経って再度レントゲン写真を撮ったのですが、未だ完全に戻っていない、とのこと。年をとると治りも遅いですね。

竹林の管理は、古くなった竹の伐採や地中で伸びた根の切り堀りなど力仕事が多く結構重労働です。地下の見えないところで竹の根が伸びていて、ある日突然思わぬ場所に根の先が出てきたりします。そういう時はさっそくスコップと鍬で掘り起こして伸びた根をのこぎりで取り除きます。竹林の管理は体力勝負で老体には厳しいものがあります。

竹林の管理は、古くなった竹の伐採や地中で伸びた根の切り堀りなど力仕事が多く結構重労働です。地下の見えないところで竹の根が伸びていて、ある日突然思わぬ場所に根の先が出てきたりします。そういう時はさっそくスコップと鍬で掘り起こして伸びた根をのこぎりで取り除きます。竹林の管理は体力勝負で老体には厳しいものがあります。

しかし、毎年春には竹の子がたくさん取れますし、春夏秋冬の竹林の風情は趣があって楽しいものです。体力が続く限り竹林を大切にしたいと思っています。(2013.3.20)

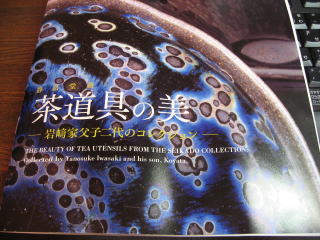

■曜変天目茶碗

静嘉堂文庫で国宝「曜変天目茶碗」を見てきました。(3月5日)

静嘉堂文庫は東急田園都市線二子玉川駅からのんびり歩いて約20分、世田谷区岡本にあります。

三菱創設者である岩崎弥太郎の弟、岩崎弥之助が1892年頃、自邸内に創設した文庫「静嘉堂」を起源としており、静嘉堂の名は『詩経』から採られた弥之助の号に由来するということです。

曜変天目茶碗といわれているものは世界でわずか4点しかなく、そのすべてが日本にあり、うち3点(静嘉堂文庫・京都大徳寺龍光院・大阪藤田美術館)が国宝、1点が重要文化財に指定されています。

静嘉堂文庫蔵のものは、曜変天目茶碗の中でも最高のものとされています。もとは徳川将軍家の所蔵で、徳川家光が春日局に下賜したことから、その子孫である淀藩主稲葉家に伝わったため、「稲葉天目」とも呼ばれています。その後、三菱財閥総帥の岩崎小弥太(弥之助の嗣子)が入手、静嘉堂文庫へ。

曜変は、「窯変」とも「耀変」とも書かれることがあります。一般に陶芸の世界では「窯変」という言葉が使われ、陶磁器を焼く際の窯の中での予期しない色の変化を指すわけですが、この天目茶碗に関しては、その星のような紋様と発色の美しさから、「星の瞬き・輝き」を意味する「曜」又は「耀」の字があてられるようになった、ということです。小さな茶碗ですが、その内側の黒い釉薬の上に星のような斑点(結晶体)が群れをなして浮かび、その周囲に瑠璃色あるいは虹色の光彩が取り巻いています。

曜変天目茶碗はいずれも南宋時代(1200年ころ)に現在の中国福建省にある建窯で焼かれたとされていますが、作者は不詳。

南宋時代のある時期、建窯で焼かれたわずかな数の曜変天目茶碗が、それから二度と焼かれることなく、なぜ日本にだけ存在し、中国に残っていないのか、大きな謎とされています。

南宋時代のある時期、建窯で焼かれたわずかな数の曜変天目茶碗が、それから二度と焼かれることなく、なぜ日本にだけ存在し、中国に残っていないのか、大きな謎とされています。

付記:2012年、中国杭州で曜変天目茶碗の陶片が発見されたという情報が公表されています。出土した場所は迎賓館があった場所で官邸使用とみられる他の窯の優れた陶磁器も発見されているということで、曜変天目茶碗も南宋の官邸で用いられてきた可能性が高い、という見方がでています。広大な中国のことですから、そのうちどこか旧家の蔵から曜変天目茶碗の完全品がザクザク!なんていうニュースがあるかもしれません。(2013.3.14)

■オリエントの美術展

出光美術館に行ってきました。(2月21日)

2月になって今年初めての美術館訪問なのですが、気が付いてみると昨年も(陶房雑記帳2012年1月参照)、一昨年も(陶房雑記帳2011年1月参照)、その年最初の美術館訪問は出光美術館でした。出光美術館の企画・展示品がわたしの好みにあっている、ということかもしれません。

今回のテーマはオリエント美術の名品展。

出光美術館のオリエント美術品の特徴である先史時代からイスラーム時代にわたる幅広い作品が紹介されていました。その種類もレリーフなどの石製品・紀元前からの土器・陶器・木棺などの木製品・ガラス器・青銅器、そして細密画などバラエティーに富んだ展示でした。

時代・材質・地域においてこれだけ多岐にわたる作品と点数を一コレクションで提供できるのは、日本では出光美術館のみでしょう(と、パンフレットに記載されています)。

当然、出光コレクションでなければ見られない作品や世界にも数例しかない作品も含まれているとのことです。世界の二大文明(エジプト・メソポタミア)を含み、東西文化交流の交差点でもあった中近東の地で華やかに花開いた数々の作品(イスラム美術)を通して、オリエント美術の世界と中近東の歴史散歩ができる中身の濃い美術展です。

一人でのんびりと、何か作陶のヒントはないか?と探りながらの見学です。参考になる形は?参考になる絵は?参考になる色調は?

古代エジプトの泥漆喰に描かれているハープを弾く手、ローマ時代の両耳(把手・とって)付杯土器の形、渋い古代青銅器の色調、などいくつかヒントを得ることができました。(ヒントを得ることはちょっとした心がけでできるのですが、それを自分の作品に反映させるのが大変です!)

古代エジプトの泥漆喰に描かれているハープを弾く手、ローマ時代の両耳(把手・とって)付杯土器の形、渋い古代青銅器の色調、などいくつかヒントを得ることができました。(ヒントを得ることはちょっとした心がけでできるのですが、それを自分の作品に反映させるのが大変です!)

オリエント風(?)作品準備中→

出光美術館はビルの九階にあり広い窓のあるロビーからは二重橋・皇居方面が眺められます。ただのお茶をいただきながらロビーのいすに座ってしばらく休憩、景色を楽しみました。春はもうすぐです。(2013.3.7)

神奈川県藤沢市高倉815-2

(小田急線長後駅東口徒歩7分)