MEMORANDUM-陶房雑記帳-2016年9月

■「ひまわりの夢企画」

今春発生した熊本地震を支援する「お茶わんプロジェクト」に協力したことは、6月度の本欄(陶房雑記帳 2016年6月)で記しましたが、このたびお茶わんプロジェクト実行委員会を主催する「ひまわりの夢企画」からお礼のはがきをいただきました。

全国からお茶わんなど食器類の箱が6,500個届いて、10月中旬にはすべて配布完了の見通し、被災者の皆さんから沢山の感謝の言葉と笑顔をいただいた、とのこと。

私のささやかな気持ちと行動に対して丁寧な礼状をいただき、何となくほっとしたうれしい気持ちです。そして何よりも高倉陶房で作ったお茶わんなどが熊本のどこかで役立っている、と思えることはうれしい限りです。

「ひまわりの夢企画」の活動は、ネットで検索すると出てきますが、阪神淡路大震災(1995年)で大きな被害を受けた神戸の民家跡地にひまわりの種をまいたことに始まるようです。“ひまわりオジサン”として知られる代表の荒井勣(いさお)さんは、「瓦礫の町をひまわりで明るくしたくて、ドラム缶で3杯半の種を配った、ということです。

そして荒井さんの活動はひまわりに留まらず「お茶わんプロジェクト」へと発展することになります。

新潟中越地震(2004年)のときに「お茶わんでご飯を食べたい」という仮設住宅入居者の声が、荒井さんのタイムリーなアイデアとなり、その後、奄美大島豪雨水害(2010年)、東日本大震災(2011年)、熊本地震(2016年)などでの「無料お茶わん市」へと継続されるわけです。

新潟中越地震(2004年)のときに「お茶わんでご飯を食べたい」という仮設住宅入居者の声が、荒井さんのタイムリーなアイデアとなり、その後、奄美大島豪雨水害(2010年)、東日本大震災(2011年)、熊本地震(2016年)などでの「無料お茶わん市」へと継続されるわけです。

私はかねてから、陶芸が何か被災者の方々のお役に立てないか?と思っていた

のですが、何もできず月日が経過していました。そんな時に「お茶わんプロジェクト」に出会ったわけです。

善意はだれでも持っている、しかしそれを表現し形にすることが難しい。荒井さんのアイデアと活動があって私の善意が発揮されました。(2016.9.19)

■天女を描く

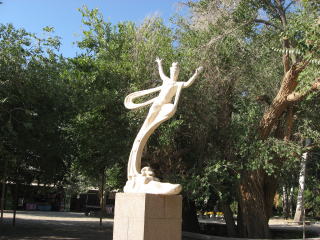

素焼きしたコンポートに天女が舞う姿を描いています。

モデルは中国敦煌の莫高窟の壁画に描かれた天女たちです。

笛を吹きながら舞う天女、貢物を掲げながら舞う天女、胡弓のような弦楽器(名前不詳)を手にして風に流される天女。莫高窟の壁画にはおびただしい数の天女たちが描かれています。

2011年の秋に西域敦煌を訪ねた時の写真や資料を参考に、記憶をたどりながら私なりの想像力を加え描いています。(当ホームページ『旅の記録―私の西域・敦煌への旅/2011年9月』参照)

天女とは?

辞書で調べると、「天部(天界)に棲むとされる女性のことで、天帝などに仕えている女官の総称。仏教美術にしばしば登場する空を飛ぶ人物(飛天)で女形のものは天女と同一視される」とのこと。

莫高窟の天女の像→

仏画に描かれている飛天の故郷はインドということですが、敦煌の飛天はシルクロードや中原(中華文化の発祥地である黄河中下流域)の芸術家たちの想像力によって更に美しく修飾され美術品になっている、という意味のことが解説書に記されています。

興味深いことは、インドから仏教に伴ってアジアに伝播した天女たちは羽衣をまとって空を飛んでいますが、ペルシャ界隈で生まれて西方にわたったと言われる天使たちはキリスト教美術のなかで羽をつけて空を飛んでいます。

美しい天女が天空を舞う、想像するだけで楽しく安らぎを感じます。

一般に日本の仏教美術はわびさびのある重厚で厳粛なものと感じ取られているようですが、シルクロードの仏教美術は華やかでおおらかで明るい色彩のある楽しい世界なのです。

私は天女の伸びやかな姿態を表現し、天女にまつわりついて風に流れる羽衣の動きを表現したいと思っています。そして天女の顔は美人で楽しそうに描く予定です。(これが難しい!)(2016.9.12)

神奈川県藤沢市高倉815-2

(小田急線長後駅東口徒歩7分)