MEMORANDUM-陶房雑記帳-2012年8月

■私の雨過天青

「雨過天青」、という言葉があります。雨上がりの雲間に現れた青空の色、という意味で中国青磁を焼く陶工たちが古くから理想としていた発色で、中国汝官窯(河南省宝豊県)で花開いたといわれています。

景徳鎮陶瓷学院の客員教授、二十歩文雄先生から最新作の写真が添付されたメールをいただきました。二十歩先生には今春も年末年始の休暇で帰省されているときに岐阜県土岐でお会いしているのですが(当HP、旅の記録「土岐への旅」参照)、その後もときどきメールでいろいろなアドバイス(技術指導)をいただいています。独学で陶芸を続けてきた私にとっては今や「師匠」という存在の陶芸家です。

メールに添付されてきた写真には窯から出したばかりの二十歩先生の作品が6点ほど写っていました。まだ窯の熱気が残って暖かそうな壺。しかし色調は涼しげな青白磁、雨過天青の壷を思わせる素晴らしい発色です。写真を見ているだけでは満足できなくなり、その中から“一番器量の良い子を譲ってほしい”とお願いしたところ、さっそく送られてきたのが写真の壷です。中国古来の影青(いんちん)技法(*)で現代的な幾何学文様を彫りこんで、やはり影青という釉薬をかけて1,330℃で焼成したとのこと。粘土はもちろん本場の景徳鎮。釉薬の濃淡が壺の表面にかすかな流れになっています。

日本人陶芸家として始めて世界の磁都・景徳鎮の大学の教壇に立ち、後輩の指導をしている二十歩先生の壺は私の宝・雨過天青の壷です。そろそろ庭の“そこ紅の槿(むくげ)の花”が咲き始めるので生けて床の間に飾ろうと思っています。そしてその写真を二十歩先生に送りたいと思っています。

日本人陶芸家として始めて世界の磁都・景徳鎮の大学の教壇に立ち、後輩の指導をしている二十歩先生の壺は私の宝・雨過天青の壷です。そろそろ庭の“そこ紅の槿(むくげ)の花”が咲き始めるので生けて床の間に飾ろうと思っています。そしてその写真を二十歩先生に送りたいと思っています。

(*)「影青」という言葉は辞書で調べると、“作品の印象から月光を浴びた青”ととらえて中国人によって唱えられた、とある。“月光を浴びた青”“雨過天青”。いずれにしてもロマンチックな表現ですね。(2012.8.1)

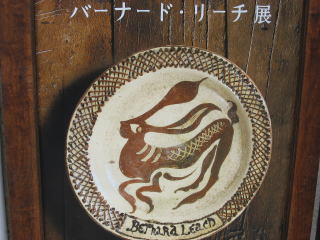

■バーナード・リーチ展

日本民藝館では、「作陶100年記念 バーナード・リーチ展」が開催されていました。これまでにバーナード・リーチの作品を直接見る機会がなかったので楽しみに出かけました。まずは会場で配布されたパンフレットから抜粋してリーチの略歴を以下に示します。

“バーナード・リーチ(Bernard Howell Leach、1887年1月5日―1979年5月6日)は香港に生まれるが、生後間もなく母親を失い幼児期を日本の祖父母のもとで過ごす。その後イギリスに戻りロンドン美術学校などで学ぶ。1909年に再来日し上野桜木町に居を構え、1911年富本憲吉の同行を得て六代尾形乾山に入門、陶芸の道を志す。1920年には濱田庄司を伴い帰英。セント・アイヴィスに窯を築き母国での作陶も開始する。”(当HP、陶房雑記帳2011年9月「濱田庄司スタイル展」参照)

日本民芸館の創始者・柳宗悦とは、芸術に関する考え方や取り組み方などで刺激を与え合い、生涯の友としての親交を結んだということです。日本滞在中には日本人以上に各地の窯場を訪問し、各地の粘土や手法を活かしながらも個性的な作陶をしているのに驚かされます。展示作品に添えられている作陶地をみると、上野桜木町、東京麻布(当時は東京でも窯が焚けたのだ!)、千葉我孫子、栃木益子、石川山代温泉、福岡二川、福岡小鹿田、島根布志名、など。

ちなみに今春4月に訪問した山代温泉に魯山人が滞在・作陶していたのが1915年ということですから魯山人とはすれ違っているのでしょうか。ほとんど同時代ということになります。(当HP、旅の記録「越前・加賀やきもの小旅行」参照)小鹿田で作ったといわれる青蛙を描いた小さな皿が素晴らしく印象的でした。「白掛彫絵色差」という表題がついている小皿、小鹿田の特徴的な緑釉を使い青蛙が今にも飛び出しそうに描かれています。

ちなみに今春4月に訪問した山代温泉に魯山人が滞在・作陶していたのが1915年ということですから魯山人とはすれ違っているのでしょうか。ほとんど同時代ということになります。(当HP、旅の記録「越前・加賀やきもの小旅行」参照)小鹿田で作ったといわれる青蛙を描いた小さな皿が素晴らしく印象的でした。「白掛彫絵色差」という表題がついている小皿、小鹿田の特徴的な緑釉を使い青蛙が今にも飛び出しそうに描かれています。

その他、やや抽象化されてはいるが躍動的なウサギ、単純な線描の色絵花紋等々、リーチの陶芸作品の最大の特徴は陶画にあると思います。陶芸だけでなくエッチングや素描で鍛えた絵画の力が陶の表面で見事に生きて表現されています。(2012.8.1)

■日本民藝館

日本民藝館を訪問しました。井の頭線「駒場東大前駅」からのんびり歩いて10分足らず、駒場公園・東京大学キャンパスなどに囲まれた閑静な住宅街の中にあります。

私はこれまでに何回か訪問したことがあるのですが、一般の美術愛好家でも日本民藝館の名前を知らない人が多いのは残念です。いわばマニアックな美術館なのです。

以下、同館のホームページを抜粋してその生い立ちなどを紹介します。

“1925年、民衆の用いる日常品の美に着目した柳宗悦(やなぎむねよし)は、濱田庄司や河井寛次郎らとともに無名の職人達が作った民衆的工芸品を「民藝」と名付けた。そして、1926年には陶芸家の富本憲吉の賛同を得て、四人の連名で「日本民藝美術館設立趣意書」を発表。民藝品の公開・展示のみならず、調査・蒐集や保存・管理するための美術館施設の設立計画を始動させていった。

日本民藝館は、「民藝」という新しい美の概念の普及と「美の生活化」を目指す民藝運動の本拠として、実業家で社会事業家の大原孫三郎をはじめとする多くの賛同者の援助を得て、1936年に開設された。

↓日本民芸館正面

初代館長には柳宗悦が就任し、二代目は陶芸家の濱田庄司、三代目は宗悦の長男でプロダクトデザイナーの柳宗理(現在名誉館長)、そして現在は実業家の小林陽太郎が館長職を継いでいる。(*)

民藝運動に参加したバーナード・リーチ、濱田庄司、河井寛次郎、芹沢銈介、棟方志功、黒田辰秋などの工芸作家は、実用を離れた当時の工芸の在り方に一石を投じるなど、日本の近代工芸界に大きな流れを作っていった。”

初代館長には柳宗悦が就任し、二代目は陶芸家の濱田庄司、三代目は宗悦の長男でプロダクトデザイナーの柳宗理(現在名誉館長)、そして現在は実業家の小林陽太郎が館長職を継いでいる。(*)

民藝運動に参加したバーナード・リーチ、濱田庄司、河井寛次郎、芹沢銈介、棟方志功、黒田辰秋などの工芸作家は、実用を離れた当時の工芸の在り方に一石を投じるなど、日本の近代工芸界に大きな流れを作っていった。”

現在の所蔵品は、陶磁・染織・木漆工・絵画・版画・金工・石工など日本全国の民芸に関わる諸工芸約17,000点とのこと。私は「民芸」という言葉を耳にすると20年ほど前に訪れた大分県の小鹿田(おんだ)焼の里を思い出します。水郷・日田温泉から更に山間に入った静かな陶芸の里ですが、水車で陶土を挽いているのどかな場所でした。その土で日常使いの壷や皿、茶碗などが作られていました。

日本の陶芸の多くはこのように“民窯”としてその土地土地の材料(土・釉薬など)を使って発達してきました。その代表的な作品を日本民藝館で鑑賞することができる、楽しい美術館です。

(*)2012年7月より館長は深澤直人さん(工業デザイナー)に変わっています。(2012.8.1)

神奈川県藤沢市高倉815-2

(小田急線長後駅東口徒歩7分)