MEMORANDUM-陶房雑記帳-2013年4月

■分業

先日、横浜のデパートの美術画廊で九谷焼(色絵磁器)陶芸家の個展が開催されていました。会場には花器や香炉や皿など九谷焼独特の五彩(ごさい)と呼ばれる赤・黄・緑などの絵の具で彩られた作品が並んでいました。

会場で陶芸家としばらく話したのですが、その方は絵付けを専門にしていて花器や香炉などの成形は他の陶工(工場と言ったほうが適切かもしれません)が行っているということでした。作者は陶芸家と呼ばれていますが絵を専門に描く人(絵師)でした。絵を描くための白い磁器を作る人とその表面に絵を描く人は別々、つまり分業なのです。一般に色絵磁器など陶芸品の分業の場合にはほとんど成形を担当する陶工の名前が表に出ることはありません。

同じ経験は数年前に中国の景徳鎮を訪問したときにもしています。景徳鎮の彩画磁器(青花など)は見事な分業に基づいて出来上がっています。(旅の記録「景徳鎮の旅・2010年10月」参照)分業のそれぞれのパートを受け持つ一流のプロたちの優れた技(技術の高さ)が、結果的に素晴らしい作品を創り出しているわけです。

同じ経験は数年前に中国の景徳鎮を訪問したときにもしています。景徳鎮の彩画磁器(青花など)は見事な分業に基づいて出来上がっています。(旅の記録「景徳鎮の旅・2010年10月」参照)分業のそれぞれのパートを受け持つ一流のプロたちの優れた技(技術の高さ)が、結果的に素晴らしい作品を創り出しているわけです。

景徳鎮で絵付けする陶工→

私のような道楽陶芸家がとやかく言うべきことではないかと思いますが、粘土練りから成形・絵付け・施釉・焼成とすべて一人でやっているものから見ると、分業による作品というのは何か不公平な印象さえ感じてしまいます。せめて成形は自分でやらなければ陶芸家とは名乗れないのでは?と言いたくなるわけです。

歌曲の世界では例えば、「作詞 永六輔・作曲 中村八大」というように必ず二人の名前が出てきます。いわば分業が明示されています。陶芸品の場合も分業であるならば例えば、「成形 陶磁太郎、絵付け 画家次郎」というくらいの表示ができないものだろうかと思うことがあります。

「物の形」というのは「美」を表現・評価するうえで重要な要素であるのに、その形を作った人の名前が全く隠れてしまう、そしてその上に絵を描いた人の名前だけが表に出る、どうも納得し難いですね。

友人の土井利一さんは浮世絵版画研究家です。(陶房雑記帳2011年11月「土井コレクション展」参照)土井さんの研究は今年1月7日の日本経済新聞の文化欄でも紹介されていますが、浮世絵などの伝統木版画では、版元、絵師、彫師、摺師(すりし)の協働作業で作られているにもかかわらず、注目されるのは絵師や版元ばかりで彫師、摺師はほとんど注目されることがないというもの。もっと彫師や摺師に注目すべきだと土井さんは言っています。(2013.4.18)

■初節句の陶兜

私には三人の孫がいますがみな男の子で元気に育っています。一人目の孫の初節句祝いには陶兜を、二人目には陶板に鯉のぼりを描きお祝いしました。(陶房雑記帳2011年4月「兜(かぶと)と鯉のぼり」参照)

そして今月の窯で三人目の孫の初節句祝いの陶兜が焼きあがりました。兜を孫の頭に乗せて記念写真を撮れるよう、頭のサイズよりちょっと大きめに作ってあります。明るく元気に育つよう金彩・赤絵具などを使って少し派手目に表現しました。

本格仕様の既製品をデパートや五月人形専門店などで買うと数万円~数十万円!しますが、私の手作り品の原価はX円!しかも陶製品ですので破らない限り半永久的に残ります。

孫の元気な成長と末永い幸福を祈り、気持ちをいっぱいこめて作ってありますので、デパートや専門店にも負けません。おじいちゃん手作りの節句祝いは無限の価値があり、家族はみな喜んでくれています(多分)。お金を出せば何でも手に入る世の中ですが、だからこそ気持ちのこもった手作り品を大切にしたいと思っています。

調べると端午の節句の飾りには内飾りと外飾りとがあり、兜や武者人形は内飾り、鯉のぼりは外飾り、となります。

調べると端午の節句の飾りには内飾りと外飾りとがあり、兜や武者人形は内飾り、鯉のぼりは外飾り、となります。

外飾りは男の子が誕生するとそれを内外に知らせるために行った、ということです。私が若いころ昭和の時代には、端午の節句が近くなると庭に大きな丸木の柱を立てて、真鯉・緋鯉の幟(のぼり)を風になびかせる家が多かったのですが、今はほとんど見かけなくなってしまいました。核家族世帯が多くなって、親子孫の三世代が一緒に住む、なんていうことが少なくなってしまったからでしょうか。少子化や住宅事情もあるかもしれません。

また、手作り品を楽しむという文化も少なくなりつつあるように思います。親から子へ、子から孫へ、手作りの楽しさを教え込む機会が無くなってしまったのですかね。(2013.4.9)

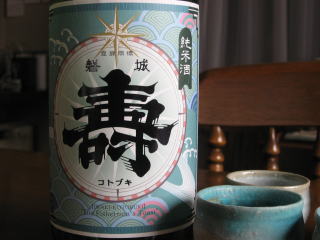

■旨い、再生の酒

東日本大震災のあと、いち早く立ち直った福島県浪江町の銘酒「岩城壽」を当欄で紹介しました。大震災と大津波により酒蔵が壊滅的な被害に遭ったが、会津若松の試験場に預けてあった酒母が残っていたのでこれを元に復活した、というものです。(陶房雑記帳2011年7月「酒盃の楽しみ」参照)

その後、二年たって朝日新聞3月12日の朝刊によれば、「岩城壽」を醸造している鈴木酒造店長井蔵から純米吟醸酒の新銘柄「甦る」も発売されたとのこと。

また岩手県陸前高田市の酔仙酒造も濁り酒「雪っこ」を復活発売、更に同じ岩手県大槌町の赤武酒造は同社の看板商品である「浜娘」を搾って再出荷しているとのことです。大きな被害に遭われた造り酒屋さんたちが元気に立ち直りつつあるということはうれしい限りです。

日本酒好きの私は震災直後から東北の酒には微力ながら協力してきました。「岩城壽純米酒」は“きりっ”としたコクのある呑み心地の本格派です。燗でもよし冷でもよし、その日の気分によりぐい呑みを変えたりして毎晩楽しんでいます。

新聞によれば宮城、岩手、福島には114の造り酒屋があり、うち93社が震災の被害を受けているとのこと。以上に紹介した三社以外にも復活に向けて人知れずご苦労されている方々が多いことと思っています。私一人では呑みきれないのでこのページを見ていただいた方々、一緒に東北の頑張っている旨い酒を呑みましょう。(まだ、多くは出回ってないようですが上記の酒店と銘柄でネット検索すれば入手方法がわかるはずです。)

新聞によれば宮城、岩手、福島には114の造り酒屋があり、うち93社が震災の被害を受けているとのこと。以上に紹介した三社以外にも復活に向けて人知れずご苦労されている方々が多いことと思っています。私一人では呑みきれないのでこのページを見ていただいた方々、一緒に東北の頑張っている旨い酒を呑みましょう。(まだ、多くは出回ってないようですが上記の酒店と銘柄でネット検索すれば入手方法がわかるはずです。)

日本酒と陶、切っても切れない関係ですので“酒が旨い陶創り”を今後とも志したいと思っています。自分で焼いた手づくりのぐい呑みで、その時々の雰囲気に合わせて個性的な酒を味わう。楽しいものです。(2013.4.2)

神奈川県藤沢市高倉815-2

(小田急線長後駅東口徒歩7分)